Inscriptions ici

Docteur Lacan, se tient en ce moment à Paris le 28ème congrès international de psychanalyse. Vous n’êtes pas invité ; vous n’en êtes pas.

Que je n’y sois pas invité ne veut pas dire que j’en sois absent. Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m’y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement qui, avec retard sans doute, a fait du chemin parmi ceux-là mêmes qui m’excluent. Car ils ne se privent pas d’y faire de larges emprunts. L’enseignement que je reçois de mon expérience, à savoir de l’analyse, est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu’on la qualifie comme telle. Seulement, pour pouvoir en parler, il faut au moins y être entré, ce qui n’exclut pas que, dans certaines conditions ce soit difficile de s’en sortir. Et c’est pourquoi il est préférable que l’analyste qui, heureusement, n’y a pas toute la part d’action sache ce qu’il fait. Savoir ce qu’il fait veut dire dans quel discours il est pris, car c’est bien cela qui conditionne l’ordre du faire dont il est capable. J’ai prononcé le terme de discours, c’est une notion très élaborée, je l’ai élaborée à partir de cette expérience. Il faut quand même bien admettre que, en 20 ans, où je me suis laissé enseigner par l’expérience, et où je me suis efforcé d’en extraire quelque chose, 20 ans, quoi, ça permet d’élaborer. Ce qui ne veut absolument pas dire que de cela se tire une conception du monde. Ce que je définis, c’est ce qui peut se dire à partir de cette expérience, de cette expérience nouvellement introduite dans le champ du discours humain, c’est-à-dire qui constitue un mode de lien social.

Mais vous n’êtes pas le seul à vous intéresser au discours, tous les psychanalystes le font ?

On peut poser la question en ces termes, c’est vraiment un point de départ, et c’est d’ailleurs de là que se trouve appelé, que se trouve situé, mon enseignement. L’analyste reconnait-il ou pas ceci que j’enseigne : l’inconscient est structuré comme un langage. C’est la formule clé, n’est-ce pas, par laquelle j’ai cru devoir introduire la question. La question est celle-ci : ce que Freud a découvert et qu’il a épinglé comme il a pu du terme d’inconscient ça ne peut en aucun cas rejoindre d’aucune façon ce que lui-même se trouve avoir mis en avant : les tendances de vie par exemple, les pulsions de mort. Ça ne peut en aucun cas y être identifié. Ce que Freud a découvert c’est ceci, c’est que l’être parlant ne sait pas les pensées – il a employé ce terme, les pensées mêmes qui le guident. Il insiste sur le fait que ce sont des pensées. Quand on lit on s’aperçoit n’est-ce pas que ces pensées, comme toutes les autres, se caractérisent par ceci qu’il n’y a pas de pensée qui ne fonctionne comme la parole, qui n’appartienne au champ du langage. La manière dont Freud opère, part de la forme articulée que son sujet donne à des éléments comme le rêve, comme le mot d’esprit. S’il met en avant ces éléments-là, il faut lire ses premiers ouvrages de départ pour s’apercevoir qu’il n’y a pas un seul de ces éléments qu’il ne prenne comme articulé par le sujet, et c’est sur cette articulation elle-même que porte son interprétation. La nouvelle forme qu’il y substitue par l’interprétation est de l’ordre dirais-je de la traduction. Et la traduction chacun sait ce que c’est, on commence à s’y intéresser, peut-être un peu à cause de moi, mais qu’importe, c’est toujours une réduction. Il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s’agit, c’est en effet d’une perte. On touche que cette perte, c’est le réel lui-même de l’inconscient, le réel même tout court. Le réel pour l’être parlant, c’est qu’il se perd quelque part, et où ? c’est là que Freud a mis l’accent : il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que, c’est la vie même des êtres parlants. Qu’on se perde dans le rapport sexuel, c’est évident, c’est massif, c’est là depuis toujours. Et après tout, jusqu’à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c’est dans la mesure où dans la sexualité l’être parlant bafouille. Pendant longtemps ça n’a pas empêché qu’on a imaginé la connaissance sur un mode en tant qu’il est rêvé, et comme je viens de le dire « rêver » veut dire là « bafouiller », mais « bafouiller » en mot. Un professeur a écrit en marge de mon enseignement ; il a cru faire une découverte en disant qu’un rêve ne pense pas. C’est vrai, il ne pense pas comme un professeur. Trompe-t-il ou se trompe-t-il, le rêve ? Le professeur ne veut pas poser la question au rêve, pour que le rêve ne la renvoie pas au professeur. Parce qu’il est clair maintenant, que pendant la plus grande partie de l’histoire, l’être parlant s’est cru en droit de rêver, n'a pas su qu’il se laisser porter par le rêve dans son droit fil. L’ennuyeux, est qu’il en reste des choses, totalement fallacieuses, mais qui gardent apparence. Et la psychologie, au premier plan, que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m’écoutent, est-ce qu’il a ou non le sentiment qu’il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c’est ça qui est le plus lui. Qu’est-ce que c’est que ce quelque chose qui se répète ? Un certain mode du jouir. Le jouir de l’être parlant que vous êtes tous, qui m’écoutez, qui s’articule. Et c’est même pour ça qu’il va au stéréotype, mais un stéréotype qui est, qui est bien le stéréotype de chacun. Il y a quelque chose qui témoigne d’un manque vraiment essentiel. Même les philosophes, il est vrai que c’est sur le tard, avec Spinoza, sont arrivés à ça : que l’essence de l’homme est le désir. Il est vrai qu’ils ne mesuraient pas bien à quel manque le désir répond. A quelque chose il faut bien le dire de fou. A quoi, pendant longtemps, on a substitué la perfection attribuée à l’Être suprême. Cet accent sur l’être, c’est ce qu’il y a de fou là-dedans : l’être se mesure au manque propre à la norme. Il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle : voilà ce que dit Freud. La façon de saisir l’ambiguïté, le glissement de toute approche de la sexualité favorise, que là pour meubler, on se rue avec toutes sortes de notation, qui se prétendent scientifiques, et on croit que ça éclaire la question. C’est très remarquable ce double jeu de la publication analytique entre ce que peuvent, chez les animaux, détecter les biologistes, et d’autre part, ceci qui est tout à fait tangible dans la vie de chacun, à savoir que chacun se débrouille très mal sur le plan de sa vie sexuelle. Les deux termes n’ont aucun rapport. D’un côté c’est l’inconscient ; de l’autre, c’est une approche scientifiquement valable, celui de la biologie. Mais ce que nous donne l’analyse, c’est que la question est personnelle, pour chacun des êtres parlants, qu’on ferait mieux de dire des « êtres parlés », qui montre bien que c’est dans le langage que se joue l’affaire pour chacun. Bien sûr que, comme on le fait remarquer, il y a des affects, oui. Mais c’est du discours qu’il habite que procède l’appréciation juste de chaque affect majeur chez chacun. Et ceci d’ailleurs se démontre très bien du progrès obtenu dans le champ analytique sur un affect aussi important que l’angoisse. Bon, ben, disons quelque chose de plus, l’analyse n’est pas une science. C’est un discours sans lequel le discours dit « de la science » n’est pas tenable par l’être qui y a accédé depuis plus de trois siècles, d’ailleurs. Le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu’on appelle l’humanité. L’analyse c’est le poumon artificiel, grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut trouver de jouissance dans le parlé pour que l’histoire continue. On ne s’en est pas encore aperçu, et c’est heureux, parce que dans l’état de confusion dans lequel sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus, aux analystes. Ce qui leur aurait ôté toute chance d’être ce qu’ils doivent être. Compensatoire, en fait, c’est un pari, c’est aussi un défi que j’ai soutenu. Je le laisse livré aux plus extrêmes aléas. Mais dans tout ce que j’ai pu dire, quelques formules heureuses, peut-être, surnageront. Tout est livré dans l’être humain à la fortune.

Est-ce que vous recevez justement, durant ce congrès, la visite de congressistes ?

Oui, j’en ai reçu, bien sûr, quelques-unes, comme c’est l’usage quand je suis à Paris.

La psychanalyse est devenue ces dernières années en France ce que nous appelons « un fait de culture ». Je sais que vous contestez le terme.

Oui, je conteste le terme, dans la mesure où celui de nature, auquel il s’oppose, me paraît tout aussi contestable. Ce qu’on appelle un fait de culture, c’est en somme un fait commercial, enfin n’est-ce pas…

Pourquoi s’intéresser tant …

… On pourrait dire que l’analyse, ça se vend bien. Je parle des publications. Ça n’a absolument rien à faire avec l’analyse. On peut entasser autant qu’on voudra de ces colonnes, de ces piles, de ces entassements de productions diversement littéraires, c’est ailleurs que se fait le travail, c’est dans la pratique analytique, pour avancer là un terme que je regrette de ne pas avoir avancé plus tôt car il est là tout à fait essentiel. Ce que, j’essaie de former, à la lumière d’une expérience suivie dans le quotidien, c’est une école, celle que j’ai intitulé de freudienne comme telle, c’est une école pour autant qu’elle serait adéquate à ce que commande la structure si profondément différente de ce discours, la structure qui résulte du discours analytique.

Jacques Lacan en 1973, transcription F93/2025.

Conversation secrète

Amy, Harry, Martin, Meredith et Stan.

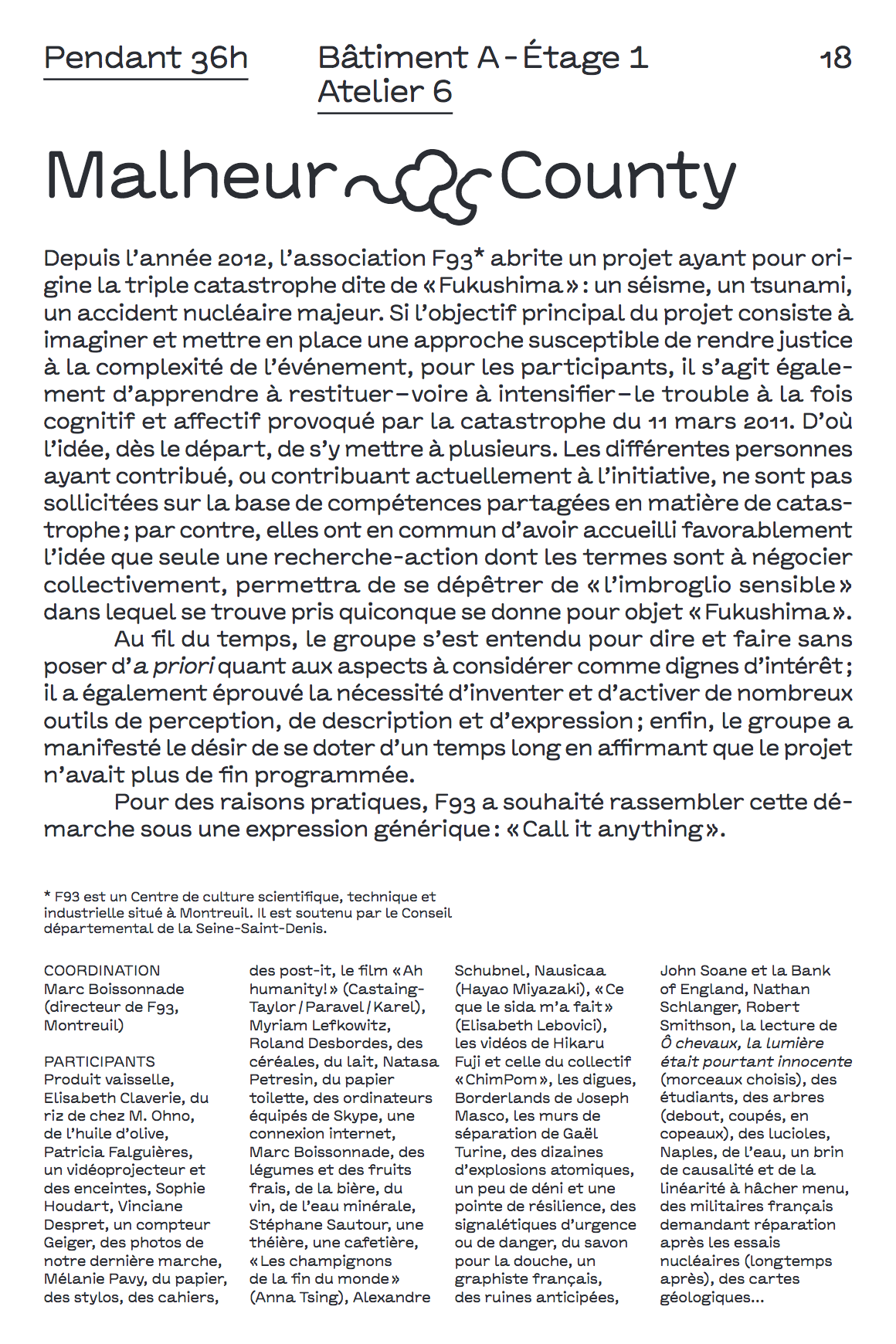

Percuté.es

Jocelyne Delcupe

Et ça toute l’année

Montreuil. Éd. Y’a quoi. Coll. « Passages », 2024, 240 p.

Le livre de Jocelyne Delcupe Et ça toute l’année est à la fois très représentatif de sa pensée et singulier dans son œuvre. Très représentatif, parce qu’on y trouve les grands axes de sa réflexion : l’examen de la notion de « public », en particulier lorsque l’usage signifie qu’il serait avant tout question d’être celui ou celle qui possède une opinion claire sur l’art - Jocelyne Delcupe lui préférant depuis toujours celui « d’interlocuteurs et d’interlocutrices concerné.es », entendons des personnes qui ne demandent pas à être rassurées, qui savent objecter, estimant qu’en culture artistique le cercle de celles et ceux qui comptent est souvent bien plus riche et important qu’on ne le pense. On y trouve aussi le style propre à l’autrice : c’est toujours subtil, écrit avec grâce et humour. Le livre est singulier encore à un autre titre : en ce qu’elle aménage l’espace, en particulier dans le chapitre intitulé « Summer sale », d’un questionnement original sur les enquêtes de publics. La technicité de ses analyses laisse la place à des interrogations franches sur ce qu’implique de réduire le comportement des individus à des lois qui seraient les lois mêmes de la société, à savoir celles du capital. L’autrice n’hésite pas à montrer comment cette métaphore, devenue puissante et significative, pousse de nombreuses enquêtes à toujours vouloir expliquer l’apparente diversité des pratiques culturelles par un ordre économique auquel ces dernières seraient finalement soumises. Sous réserve d’élucider le sens d’une telle position, la question, pourrait-on dire, est de savoir si ces enquêtes ne visent pas à découvrir de la soumission là où régnait de la spontanéité. À ce stade du livre, on pressent que la question des publics de la culture, non seulement ne peut pas être réglée n’importe comment, mais qu’elle n’a pas à l’être comme cela. En bref, il s’agit d’une opération pleine de difficultés. Pour tenter de les surmonter, il y a bien sûr la méthode déjà éprouvée dans les autres contributions écrites de Jocelyne Delcupe. Une grande partie de Et ça toute l’année reste donc et incontestablement sur cette ligne. Mais il semble qu’elle soit parfois déplacée, jusqu’à venir toucher un nouveau plan de discours. On en veut pour preuve des passages assez inédits, dont beaucoup font suite à ce que l’autrice appelle « un doute qui surgit » : celui qu’elle a ressenti au contact de chargé.es de relations avec le public en observant combien il était question de transformer des individus, par définition « furtifs », en public « fidèle », pour ne pas dire en témoins « obligés » de l’utilité d’actions censées les concerner. Suivre Jocelyne Delcupe dérouler ses doutes, c’est découvrir la capacité des individus que nous sommes à se soustraire volontairement, consciemment, à tout ce qui serait une tentative maladroite d’enrôlement culturel. Ici, une population n’est jamais intégralement cultivée mais il y a de la culture partout. À l’échelle d’un territoire, circule une diversité culturelle, qui elle-même abrite de petites localités pleines de micro-cultures. On a affaire à ce que Jocelyne Delcupe appelle un énoncé de type « fractal », en ce sens qu’il dit bien que la culture artistique n’est pas une surface étale sur un territoire mais une ligne qui passe partout et diversement. Pour autant, le tournant que désigne ce nouveau livre se fait selon nous à partir d’une autre réflexion, que nous n’hésitons pas à qualifier de cruciale pour la démonstration : « la question de l’universalisme et des communautés concrètes de publics ». En ce sens, la possibilité de vivre un « universel concret » traverse l’ensemble de l’ouvrage. Et ça toute l’année n’a de cesse d’essayer de « situer » et de « concrétiser » l’universel dans la question des publics. Cela suppose de devoir penser la tension permanente entre deux approches a priori distinctes : l’une qui considère l’autre en tant qu’autre « généralisé » - en tant qu’il ou elle est une personne ayant d’emblée les mêmes capacités de spectateur ou de spectatrice que celles que nous nous assignons. Et une autre qui envisage la personne à la manière d’un spectateur « concret » ou d’une spectatrice « concrète », c’est-à-dire comme une personne porteuse d’une histoire propre, d’un parcours spécifique, nourrie par des envies changeantes autant que par les limites qui s’imposent à elle.

Pas un livre à proprement parlé militant, fort, assuré, rédigé par une porte-parole. Non plus un geste qui vise un contre-pouvoir. Non, chez Jocelyne Delcupe, existe quelque chose de plus simple : elle n’arrête pas de déplier ; véritable production, qui se paie par une activité de détails et d’agrandissements. D’une pratique, le livre se déplace vers une autre pratique, vers d’autres questions. Cela signifie sans doute de la dispersion, du désordonné, mais pour mieux rompre avec le silence des certitudes.

Il faut distinguer deux sortes d’analyses : celles des professionnels – en gros, les responsables d’établissements culturels ou de service des publics, les médiateurs et médiatrices - et celles des « non-professionnels », comme les universitaires ou les journalistes. L’accueil des professionnels n’apparaît pas du tout critique, mais il n’apparait pas non plus enthousiaste. Pourquoi ne sont-ils pas plus critiques ? Ce n’est pas pour le plaisir, ni à cause de la qualité de ce qui est réalisé, mais pour d’autres raisons. C’est que, dans les conditions actuelles, ils se sentent sur la défensive et ne peuvent réagir aux questions qui circulent qu’en fonction de cette défensive. Ils sentent que ce qui pose problème dans la médiation culturelle n’est pas seulement présent dans ces questions. C’est quelque chose qui était déjà ressenti, parfois pressenti, tantôt formulé par toutes sortes de gens. Toute une génération de professionnelles se sent plus ou moins coincées par les références de la médiation. Elles continuent d’y croire ; elles prennent ça comme une aide, une habitude, et en même temps, elles ont le sentiment que ça ne marche pas bien. Il y a assez de résistance pour penser contre, mais, souvent, c’est encore dit dans les termes de ce qui est contesté. Tout cela forme une espèce de rumeur continue et relativement indépendante par rapport aux questions posées. Si bien qu’on devrait dire que des questions se sont branchées sur cette protestation. Elles sont en connexion avec cette rumeur plus générale. C’est sans doute cela qui explique que le milieu professionnel soit sur la défensive. Avec le recul, il voit bien que ce qui se manifeste est une sorte de crise différée. Que la notion de participation, ou l’arrivée en force de l’Éducation artistique et culturelle (EAC), étaient des façons de colmater : il s’agissait de réarranger les choses, de fournir de nouvelles références, de nouveaux cadres d’actions. Pour certaines professionnelles, les questions d’aujourd’hui, et la possibilité d’y répondre, seront vécues comme une sorte de soupape attendue. Mais pour d’autres, on peut penser qu’elles n’auront pas autant d’importance. Il faut s’imaginer qu’elles en ont tout simplement « marre » : marre qu’on parle de publics cibles, de conquête des publics, de non-publics, de capital culturel, etc. D’où le fait qu’il ne s’agit pas pour elles de vivre des questions seulement comme des questions. Ces questions ne valent pas par ce qu’elles renferment mais par rapport à la multitude de connexions qu’elles suscitent, en lien avec des situations extérieures de tous ordres. Le problème devient celui de savoir comme se développeront de telles situations et quels rôles, ces questions et d’autres, pourront y tenir accessoirement.

Des responsables disent souvent ne pas comprendre ce que pourrait être une autre approche des publics. En général, ils précisent que la façon avec laquelle elle est esquissée représente un niveau d’abstraction trop grand par rapport à la réalité de leur quotidien : « comment ne pas reconnaître les difficultés et surtout les manques rencontrés par les publics qui se familiarisent avec l’art ? » Mais manque de quoi ? La question est importante car elle semble toujours très simple. Si quelqu’un répond oui, il y a bien un manque - le public a besoin qu’on le guide, qu’on l’aide, l’art a besoin de renouveler son public, etc., à ce moment-là, chacun sait qu’on lui refilera tout. Jusqu’à l’élitisme des œuvres et les jeunes de banlieue. Parce qu’avec cette histoire de manque, il y a déjà, comme dans un modèle de communication, une entité constituée comme émettrice – c’est l’œuvre d’art –, une entité constituée comme réceptrice – la personne, et puis un « truc » qui passe entre les deux. Chaque fois que l’on part de ces trois termes, s’installe toute une logique : l’œuvre qui émet, la personne qui reçoit, et quelque chose qui se transmet de l’une à l’autre. Et dès que « l’affaire » se complique - l’œuvre émet du difficile, le récepteur n’a pas les codes, le médiateur ne trouve pas les mots – tout devient imparable, le manque apparaît : l’œuvre manque de public, le public manque de repères, le médiateur manque à son devoir, etc. Au départ, il n’y a pourtant rien de telle. Il n’y a pas une œuvre d’un côté, une personne de l’autre, et puis une visite. Il n’y a que des multiplicités, en tant que ça coupe, reprend, code et décode en permanence. Et ensuite, mais seulement ensuite, il est possible de reconstituer les « entités » dont on parle. Le découpage sous la forme de « pôles » - une œuvre, une personne, une relation entre les deux, etc. - s’il se réalise, s’effectue sur un fond qui est fondamentalement en mouvement et dans lequel rien ne manque. Que deux « pôles » ne se rencontrent pas - par exemple, une personne et un musée – avec pour effet qu’un lien ne soit pas cultivé ; ça, tout le monde peut le comprendre. Chacun se doute qu’un lien, dans son essence, ce sont des rencontres et des non-rencontres ; ce sont aussi des phénomènes de dégoûts parce que des liens peuvent se rencontrer et produire des effets de répulsion. Chacun sait aussi que des liens peuvent ne pas se faire du tout ; si bien qu’arrivent parfois des effets qui sont éprouvés par une personne comme un manque. Curieusement, la médiation culturelle aborde souvent cette question des liens en présupposant qu’ils sont imperceptibles, inaccessibles. Mais pas du tout, c’est qu’ils sont en mouvement. Même dans le cas d’un territoire dépourvu de lieux culturels, il y a des mouvements culturels, des personnes en mouvements, des établissements dans le territoire d’à côté. Il y a une recherche, des déplacements, etc. C’est cela qui existe, c’est ce qu’on appelle du réel, et il ne faut pas dire que ça ne change rien. Au contraire, il faut dire que c’est exactement la vie culturelle, exactement ce que vive les gens. Alors, si une partie du milieu culturel « crève » de ne pas le voir, s’ils branchent les individus sur des situations toujours plus asséchantes et contraires à eux, ce n’est pas parce que cette histoire de mouvements ne change rien, c’est parce qu’ils ne comprennent pas. Ils préfèrent chercher des solutions dans les œuvres ou les personnes. Dire en revanche : partout il y a des liens, connectés, en disjonction, en adjonction, qui sont cultivés ou qui peuvent l’être, ce n’est pas abstrait. C’est déjà très libératoire. Quand on se vit en lien, à la recherche d’autres liens, ce n’est plus du manque. Cela veut dire que les liens n’arrêtent pas de créer toutes sortes de décalages, qui portent d’un intérêt vers un autre. C’est cela qui va constituer les personnes. Autrement dit, ce qui porte un individu d’un lien vers un autre, ce n’est pas le résultat de quelque chose qui serait vécue comme manquant, qui le porterait vers une prise de conscience à l’égard de l’art ou vers un substitut. Parler de liens à cultiver, de mouvements, ce n’est pas remplacer une analyse par une autre, c’est une autre manière de vivre l’art et la culture. Et même si la personne ne rencontre pas la ou les connexions qui conviennent, à ce moment-là, elle ne le vit pas sous la forme d’un manque. Elle continuera à cultiver ses liens propres qui finiront par en amener d’autres. Le fait qu’il existe quelque chose comme un théâtre, un musée, même loin de chez soi, ça peut suffire à pousser certaines personnes à se déplacer, mais d’autres, non. Pour autant, ces personnes cultivent d’autres possibilités, et parfois avec très peu, éprouvent des mouvements et des liens, y compris de faible intensité. Si bien que ce qui importe ici ce sont les passages. Une personne, ce n’est pas quelqu’un qui se trouve devant des mouvements : elle aussi est un ensemble de flux et de mouvements. Personne ne possède une sorte d’identité en matière de pratiques culturelles à laquelle elle resterait collée ; personne ne se déplace dans les arts en conservant cette identité. Nous sommes « errants », nous « fluons », bien que tout semble aller contre cette possibilité. Comme s’il s’agissait de recentrer les personnes, d’aller vers un même référentiel, de les faire aller du même au même, au semblable, à l’analogue.

Le rayon vert

« c’est pourtant pas ce qu’on a dit, on a rien dit de mal »

Dans cette communication écrite et datée de 2015, Rémi Relief, un observateur peu connu, s’est donné l’objectif suivant : souligner que l’éducation artistique et culturelle (EAC) ne se contente pas de croiser les attentes et les objectifs de l’école et des milieux culturels. Elle est également sous-tendue par la création d’un lien qui chaque fois est à faire entre l’une et l’autre. Il s’agit ici de caractériser cette création.

« Les artistes investissent l’école » est l’un des slogans des établissements culturels impliqués dans l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC). À quoi les établissements scolaires et le puissant ministère de l’éducation nationale répondent : « l’école accueille les artistes et leur créativité ». Le premier slogan s’inscrit dans le renouveau des politiques culturelles : en réponse à l’inefficacité supposée des instruments passés, il entend témoigner d’une approche capable de traduire en acte le principe d’un accès des œuvres au plus grand nombre. Au moyen d’artistes en classe - dont il est souligné avec force que le déroulement et les modalités de présence, sous la forme de projets, ne sont pas directement ramenés aux caractéristiques de l’école - les établissements culturels invoquent la possibilité de remettre enfin l’élève sur la voie de l’art, en particulier sur les chemins du spectateur et des lieux de diffusion. De son côté, l’école fait résonner l’EAC d’une autre manière. Son slogan vise à montrer que l’accueil d’artistes en classe - la collaboration avec des élèves, l’éducation à l’art – signe une forme de mobilisation face à la crise que traverse l’institution scolaire : entendons les doutes qui entourent sa fonction d’ascenseur social, sa capacité à former des citoyens éclairés, ou encore sa capacité à inculquer des savoirs et des compétences utiles. Dans ce cadre, la venue d’un artiste ne fait rien par elle-même, ni la créativité qui lui est attachée. Cette présence est un outil, certains diraient un moyen, livré à la volonté des élèves et des enseignants. Si la classe est curieuse, la présence de l’artiste sera utilisée à bon escient et s’en trouvera justifiée. À l’inverse, si la classe est difficile, alors, sans que l’artiste soit responsable, l’école, qui serait restée dépourvue de sens pour ces élèves, le sera (simplement) de manière encore plus évidente.

Qu’est-ce que l’EAC ajoute à l’élève ?

Du point de vue du milieu de la culture, tout : en vertu de ce que propose un ou une artiste, un élève devient un individu « pris » par l’art. Cette présence rend tout simplement possible l’intérêt de l’élève pour l’art dans la mesure où les termes qu’elle contient instruisent, nourrissent, guident, cette « prise ». Cela signifie qu’à chaque proposition artistique en classe est associée une sorte de « scénario », un « potentiel », capable d’amener les élèves à jouer une sorte de rôle prédéterminé par le milieu culturel – ce qu’on a appelé « être pris par l’art ». L’école, elle, voit dans la proposition de l’artiste un élément relativement neutre quant à la volonté éducative d’une classe. En somme, ce genre de proposition n’ajoute rien, ou pas grand-chose, à ce qui se joue entre l’élève et l’école.

Bien sûr, le trait est ici forcé à propos de ces deux positions, y compris dans ce qui semble les opposer. Aucun établissement culturel ne prétend vraiment que la proposition d’un artiste fonctionne par elle-même. En réalité, il s’agit de dire que cette présence transforme la classe : des élèves, qui pourraient le cas échéant avoir entendu parler d’art contemporain, mais sans plus, peuvent ici espérer mieux. C’est l’idée qu’un dispositif de type EAC a le pouvoir de changer un individu en un possible acteur de l’art en défendant l’hypothèse que nos caractéristiques en tant que spectateur « en devenir » - la formation de notre intérêt, de notre personnalité, de notre attitude, etc., - dépendent des œuvres et des artistes que nous prenons l’habitude d’avoir sous les yeux. Et il en va de même pour les établissements scolaires et l’éducation nationale. Ses membres ne vont pas jusqu’à prétendre que la créativité apportée par l’artiste et sa démarche n’a d’utilité réelle qu’à l’intérieur de la question plus générale de l’enseignement ; autrement dit, du sens que l’école devrait avoir pour les élèves. Eux aussi, au final, doivent bien admettre que l’EAC ajoute quelque chose, même si ça ne touche pas au fait d’apprendre et de comprendre. De ce point de vue, la version de l’école est de nature pratique et pédagogique. La véritable contribution de l’EAC est à situer du côté des apprentissages et des formes de compréhension qu’elle est en mesure d’offrir ou de susciter. Par l’entremise d’une démarche apportée par un ou une artiste, l’élève est en capacité d’apprendre « autre chose » ; il peut également apprendre et comprendre de manière différente.

L’EAC, un programme d’actions ?

Pour aborder cette question, il faut revenir sur la série d’objectifs, de décisions et d’intentions, que l’école, d’un côté, et l’opérateur culturel, de l’autre, doivent parcourir lors d’un épisode qui met en scène un artiste auprès d’élèves. Quand chacun des deux « recrute » la présence d’un artiste, émerge un troisième terme, ce qu’on a appelé une démarche d’EAC. Mais alors, quel but ce nouvel agent « composite » va-t-il à présent poursuivre ? Qu’il en revienne à un objectif d’apprentissage, de pédagogie, et c’est le slogan de l’école qui triomphe. L’EAC est bien l’un des moyens permettant à une communauté scolaire de pouvoir s’accorder à nouveau avec ce qui ferait son utopie. Que l’EAC passe d’un objectif d’apprentissage à celui de démocratiser la culture, et cette fois, c’est bien le slogan des opérateurs culturels qui prévaut : l’action des élèves est réduite à n’être qu’un intermédiaire entre la proposition de l’artiste et l’objectif démocratique. Mais il existe dans la réalité une troisième version, beaucoup plus fréquente : l’EAC est la création d’un nouvel objectif, qui ne correspond au programme d’actions ni de l’école, ni de l’établissement culturel. Il est création d’un lien qui n’existait pas auparavant, et qui, avec plus ou moins d’intensité, modifie les termes de l’école et des opérateurs culturels, et donc de l’EAC elle-même. À la question « qui est l’acteur de l’EAC, de l’école ou de l’opérateur culturel ? », on répondra donc quelqu’un d’autre.

Pour comprendre le sens de cette formule, il faut accepter le fait qu’il est difficile de saisir ce qui se passe dans l’EAC quand l’on considère au préalable que les capacités d’actions de l’école et des opérateurs culturels sont fixées une fois pour toutes. Une classe de collège est une classe différente dès lors qu’elle s’engage dans une démarche EAC. Et il en va de même pour un opérateur culturel. Si une classe et un opérateur se définissent par ce qu’ils ont – une démarche EAC - et la série d’associations auxquelles l’une et l’autre participent du fait qu’ils se trouvent aux prises avec cette démarche, alors, ils se trouvent tous les deux modifiés par la démarche EAC. Et ce type de « réalité » est entièrement symétrique. Nous devons dire qu’une démarche EAC est, elle aussi, différente lorsqu’elle est accueillie à l’école ou qu’elle quitte l’opérateur culturel. La démarche n’est plus une démarche conçue « sur papier », ni une démarche « dans la tête de l’enseignant » ou de « l’artiste invité », mais une démarche « dans la classe ». L’erreur qu’on entend souligner consiste à raisonner à partir des utopies que nous avons désignées, celle de l’école et celle des opérateurs, en les considérant chacune comme essentielle à la compréhension de l’EAC. Jusqu’à présent, cet état de fait a rendu impossible la mesure de ce qu’on appelle le « rôle de médiation » ; celui joué tant par l’école - les élèves, l’enseignant et leur environnement, que par l’opérateur culturel - l’artiste et son environnement. Or, si nous considérons maintenant l’une et l’autre en tant qu’ils sont des propositions ; qu’ils ne sont plus, comme avant, déterminés une fois pour toute dans ce qu’ils sont et dans ce qu’ils font, alors, école et opérateur apparaissent maintenant comme des propositions à articuler. Bien plus, il se trouvent enfin associés en vue de former une nouvelle proposition : ce « quelque chose d’autre » qu’on appelle une démarche d’EAC.

La composition

Qu’en est-il de cette nouvelle réalité composée ? Pour cela, nous devons apprendre à attribuer – à redistribuer – un ensemble d’actions à beaucoup plus d’agents que ne le prévoient les deux positions que nous avons suivies jusqu’à présent. Ces agents sont de natures différentes – un artiste, des élèves, une salle, du matériel, etc. – et chacun tient un rôle ou une fonction au sein de cette composition. En d’autres termes, ce n’est ni l’école ni l’opérateur culturel seul qui fait l’EAC : cette responsabilité doit être partagée. Dans la plupart des démarches d’EAC, il n’existe pas un seul programme mais plusieurs sous-programmes que l’on dira enchâssés les uns dans les autres. Prenons cet exemple : il peut arriver qu’un ou une artiste arrive en classe avec une série de questions (appelons cela son programme initial), mais les trouve finalement trop imprécises ; il ou elle entame alors avec les élèves et l’enseignant un nouveau « sous-programme » afin de les reformuler, inventant au passage de meilleures questions. Autre exemple : qui exécute une séance de dessin en classe ? On dira une série d’agents – des élèves plus une artiste plus une enseignante plus des crayons de couleurs, plus un support papier, etc. Ce qui intéresse ici est la composition de l’action. De ce point de vue, cette séance est une propriété de toutes ces entités associées ; chacune est mise en mesure d’agir par les autres. Suivant cette configuration, on dira « les élèves, l’artiste, les crayons plus le support atteignent le dessin », et non « les élèves au moyen de l’artiste » ou « l’artiste fait atteindre le dessin aux élèves ». Même si, ici, attribuer un rôle particulier à l’artiste ou aux élèves, n’ôte rien au fait que seule la composition des forces en présence rend compte de l’action. « Dessiner » est bien la propriété d’une association, prise comme un tout. Le ou les dessins réalisés ne sont dus ni à la seule propriété des élèves ni à celle de l’artiste, mais bien à celle d’une large association, formée, y compris, des tables sur lesquelles les supports ont pu être posés, des murs de la classe sur lesquels les papiers ont pu être accrochés, etc. « Tout » ici est pris dans un processus dans lequel intervient aussi bien de la compétence individuelle, des possibilités collectives, des fonctions matérielles et techniques, du temps, etc. ; un « tout » dont la réalité, il faut bien le dire, se situe avant qu’une mauvaise habitude en vienne à séparer les personnes et les objets ; autrement dit à isoler au sein d’une séance, d’un côté les élèves ou l’artiste, de l’autre le ou les dessins réalisés.

Des boîtes noires

Pourquoi, au sein d’une démarche d’EAC, cherchons-nous en priorité à caractériser la force des apprentissages ou bien celle de l’art, et non la présence bien plus signifiante de toutes sortes de médiateurs impliqués ? C’est parce que ces derniers sont sujets à une mise en boîte noire ; une opération nécessaire, mais qui rend totalement opaque la lecture d’une démarche. Pour s’en persuader, il suffit de considérer comment sont réalisés la plupart des objectifs exprimés dans une démarche. Avec l’expérience, on sait qu’ils se redéfinissent, cela veut dire qu’ils se précisent, se déplacent et se reformulent au fur et à mesure des séances. Et bien souvent, ce sont les séances elles-mêmes qui trouvent à se redéfinir par les associations en présence (comme dans notre exemple précédent). En effet, entre les idées qui circulent, les matériels à disposition, les élèves, les processus de travail, le hasard, etc., l’action d’une séance tient davantage aux propriétés d’une telle association, vécue comme un tout « instable », et moins à la seule propriété des élèves, de l’enseignant ou de l’intervenant. Mais à l’inverse, prenons ne serait-ce qu’un peu de distance par rapport à cette association. Et voilà que tout se met à changer. Pour un observateur « lointain », le statut d’une séance est alors bien différent ; il n’est plus question de tout ce dont nous avons essayé de rendre compte, à savoir d’une variété d’éléments, à la fois dispersés et constitutifs d’une association plus importante. Au contraire, cette variété est devenue intégration réussie au sein d’un ensemble ponctuel unique : la séance. Balayez du regard un parcours d’EAC, à commencer par la restitution finale, et à coup sûr vous en viendrez à considérer un certain nombre de ces boîtes noires. La plupart des entités dont nous avons parlées précédemment y sont installées, tranquillement, mais désormais silencieuses et muettes, pour ne pas dire invisibles, apportant de ce fait, sa force et son existence, tant à la séance qu’à la restitution finale.

Pensons à l’EAC comme à du travail coagulé

Sous l’influence d’une démarche artistique et culturelle, le cours régulier d’un établissement scolaire, d’un établissement culturel, est comme « suspendu » : un détour est amorcé. Le gain réalisé par l’un et l’autre est cet hybride original qui transporte dans le présent d’une classe tout un ensemble de références (techniques, éducatives, historiques, pratiques). Ce qui n’est pas facile à faire passer, c’est l’idée que ces mêmes références, tout en étant activées par un établissement d’enseignement et de culture, dans la réalité de la classe et du projet, n’en restent pas moins assez éloignées de l’un comme de l’autre. En outre, ce ne sont pas les deux établissements qu’il faut voir dans les séances d’une démarche, y compris sous une autre apparence ; ni l’un ni l’autre n’existent par eux-mêmes dans les circonstances et le déroulement particuliers de l’EAC. En revanche, on peut dire que l’un et l’autre partagent une existence concrète avec les très nombreux acteurs à qui l’action d’une démarche s’est trouvée déléguée.

Cette description de l’EAC, disons-le, ne conduit pas, ou plus, à une question portant sur la responsabilité, qu’il s’agirait, en fin de compte, de savoir équilibrer, voire harmoniser, entre un collège et un opérateur culturel. L’EAC est redevenue cet important foyer de médiations dans lequel de très nombreux acteurs s’invitent et ne cessent de s’échanger leurs propriétés. Elle est bien ce « collectif » vivant, attentif à savoir plier, tisser, tramer, machiner, etc. ; en somme, attentif au fait de savoir trouver des solutions là où aucune n’apparaît d’emblée, utilisant le plus souvent toutes les ressources à portée de main.

Photo @ Azeroual

À quoi bon faire un livre ?

Collectif Call it Anything

Pour certains, devrait s’appeler « catastrophe » ce qu’on n’en finit jamais d’observer. De fait, de très nombreux livres, porteurs d’intentions très variées, ont déjà rendu compte de la catastrophe dite de « Fukushima » : des enquêtes, des analyses, de la fiction, des livres d’images, etc. Au demeurant, le lecteur en vient parfois à supposer que se succèdent dans ces livres différentes visions des mêmes problèmes ; faisant parfois naître une unité qui n’est pas, laissant s’installer le sentiment, dans ce qui se découvre et se lit chaque fois, que seule change l’attitude des auteurs ou des observateurs. On imagine alors ces derniers s’enquérir des mêmes aspects de « Fukushima », mais en des points différents, comme si, quelques différentes étaient leurs pratiques respectives, elles n’en avaient pas moins une raison qui les guidait toutes : le devoir de parler des mêmes choses, la volonté d’insister aux mêmes endroits. Face à cette situation, on pourra légitimement conclure à une forme de progrès ; penser que nos observateurs et leurs livres serrent de plus en plus près la réalité de « Fukushima ». Dans le cas contraire, on pourra s’interroger et objecter aux moins deux difficultés. La première serait de ne continuer à s’attacher qu’à certains problèmes au moment où, justement, il devrait être question d’envisager un ensemble toujours plus vaste de questions soulevées, comme autant de conséquences « projetées » de cette catastrophe. La seconde difficulté serait de considérer cet appel – où pourrait finir par se percuter des propos et des paroles très différents à propos de « Fukushima » - à la manière d’un concours « de tirs », dont les impacts seraient jugés par certains trop larges et surtout trop dispersés. Alors, à quoi bon faire un livre ? Que l’on reconnaisse la catastrophe de « Fukushima » dans un livre est-ce important ? Non, il n’y a pas à la reconnaître. La catastrophe est là, c’est tout. Après le retentissement de mars 2011, également le fait que la catastrophe soit un peu oubliée, un livre est une relance. Il relance des questions. Celles-ci ne sont jamais les seules possibles ; disons qu’en général, elles correspondent aux urgences d’une personne ou d’un groupe. Ce qui fait qu’un livre ne dit pas : voilà « Fukushima ». Il ne s’agit pas pour lui d’offrir au lecteur une reconstitution, même d’un point de vue particulier. À partir de réflexions éparses, un livre se demande comment chacun peut replacer cette catastrophe dans son présent. Par exemple à nous, français, qui connaissons l’existence de cette catastrophe depuis 10 ans. En d’autres termes, un livre c’est aussi relancer une série de questions depuis l’endroit même où elles sont apparues. Est-ce une façon de faire l’histoire de « Fukushima » ? Ce n’est pas sûr. En revanche, faire passer l’histoire, ou avoir un rapport à l’histoire, ou intensifier des régions de notre mémoire ou de notre oubli, c’est ce que peut un livre. De ce point de vue, ce n’est pas voir ce qui s’est passé, ou réactualiser des séquences, sur un mode imaginaire ou réaliste ; encore une fois, la catastrophe est ce qu’elle est, la question est de savoir ce qui se produit quand on prélève des éléments qui la concernent et qu’on en fait un livre.

Le Registre - Dédale

Carte blanche à Colin Roche

#ProjetColin

Invité à être présent sur le site internet de F93 tout au long de la saison, le compositeur Colin Roche a déployé un méticuleux projet d’archivage de ses « temps d’éveil au monde » intitulé Le Registre – Dédale. Au départ imaginé pour former une série d’environnements sonores et « intempestifs », entre les activités de F93 et une pensée créatrice, non chronologique, sorte de va-et-vient constant entre l’expérience, la projection, et tout l’artisanat du quotidien d’un compositeur, le projet a évolué par la suite pour devenir, aujourd’hui, avec la complicité du designer Gaël Hugo, une véritable étendue graphique. Les multiples enregistrements et documents de Colin Roche, véritable vocabulaire personnel, sont devenus une carte dont les points constituent pour chaque internaute autant de motifs à parcourir, à voir et à entendre.

Fukushima, l'état des lieux

Séminaire Call it Anything

Saison 2020 - 2021

EHESS

Chères toutes, chers tous,

Nous avons décidé de renoncer, pour cette année, au séminaire tel qu’il avait eu lieu depuis octobre 2018. Difficile d’imaginer déporter les quatre heures du séminaire en distanciel ou en hybride et les coûts d’organisation (inviter quelqu’un pour ensuite annuler) nous ont laissé, l’année passée, un peu d’amertume.

Le travail va néanmoins se poursuivre sous d’autres formes, plus contractées ; nous réfléchissons actuellement aux moyens de vous tenir au courant, en flux continu, de ce qui continue d’animer notre réflexion. Parmi les possibilités envisagées : une page Internet remaniée et mettant à disposition des contenus épais, également l’ouverture d’un compte Instagram.

N’hésitez pas à vous manifester,

D’avance merci de votre compréhension et à très bientôt.

Parler, partir

A propos de "Call it anything"

Envoyé le 13 juillet 2020

Madame la directrice,

Tout d’abord merci de m’avoir reçu dans vos locaux. J’ai raconté au groupe combien les salles étaient magnifiques et particulièrement adaptées à un travail comme le nôtre, autant vous dire que nous aimerions pouvoir vous proposer quelque chose dans les mois qui viennent (si la « vie » reprend son cours normal). Pour l’immédiat, j’ai pris sur moi de vous rédiger une sorte de présentation complémentaire à notre rencontre ; j’en ai profité pour revenir sur certains des points qui avaient retenu votre attention et à propos desquels vous aviez formulé quelques questions ou remarques.

Comme vous l’avez d’emblée signalé, « Call it anything » est un effort pour pratiquer une forme d’approche équilibrée. Vous avez vu juste, en effet, cette initiative est de celles qui tentent un regard équitable entre l’Événement lui-même et les personnes qui le vivent, et j’ajouterais « de près comme de loin ». Cela revient à ne pas confondre la qualification qui fait d’un individu un expert possible – un savant, un ingénieur, un élu, etc. - avec la qualification personnelle de ce même individu, en l’occurrence sa propre expérience de « Fukushima ». Une expérience de « Fukushima » ne demande pas d’autre « diplôme » que celui d’avoir vécu l’événement de mars 2011, ou de le vivre au présent, d’où la nécessité chez beaucoup d’entre nous de considérer avec attention et sérieux tous les vécus à la fois « ordinaires » ou « inconnus », autrement dit ces vécus qui permettent d’envisager un ensemble d’expériences réellement communes de la catastrophe. Ce sont des expériences qui s’expriment le plus souvent depuis des formes de familiarités et de ressentis, et non plus seulement à partir d’un statut « déterminé » (victime, déplacé, enquêteur, etc.). Elles sont par ailleurs formalisées différemment des témoignages habituels (je pense en particulier à la forme conférence, aux tribunes et surtout aux textes), ce qui m’amène à penser qu’il faudrait refuser de faire de l’écrit le seul vecteur de connaissance de « Fukushima » car ce serait oublier toute la variété des expressions qui s’inventent - une variété, il est vrai, qui ne cesse de se déplacer, pas toujours très visible, mais qui influe de façon significative sur le cours des choses. Le pouvoir de l’écriture, surtout celle des experts, consiste à faire mieux circuler les craintes engendrées par « Fukushima », c’est-à-dire plus durablement et plus efficacement, non de les créer ; ne pas tenir compte de cette distinction, c’est prendre le risque de faire de la parole publique des populations une création d’experts et surtout c’est risquer d’introduire une différence entre d’un côté une expérience « primitive », disons « grossière », et de l’autre « avancée » et plus « rationnelle ». Vous l’aurez néanmoins senti - c’était déjà le sens de ma réponse lors de notre rencontre - il ne s’agit pas pour le groupe que nous sommes de contester le mérite des spécialistes, de toutes celles et de tous ceux qui participent avec leurs moyens propres à mieux qualifier « Fukushima ». Mais ces mérites n’obligent en rien à postuler une différence à ce point de nature entre les deux formes d’expériences de la catastrophe. Au contraire pourrait-on dire, la possibilité d’une large inquiétude à l’égard de « Fukushima » n’est compréhensible qu’à partir des lieux communs qui font nécessairement communiquer les différents jugements et ressentis. Reste, comme vous le disiez et nous sommes complètement d’accord, qu’il est essentiel de « déstabiliser » la croyance trop souvent répandue que les descriptions et les observations qui comptent ne peuvent être effectuées que par des « spécialistes » œuvrant dans un cadre défini. Réintroduire une forme d’imprévisibilité au cœur de l’observation elle-même – là où il est question de « dire ce qu’il en est » - c’est tenter de contester la croyance en la qualité exclusive d’un petit groupe (trop vite prédéterminé) : celui qui possèderait le monopole de l’attention pour des raisons à la fois intellectuelles et techniques.

J’ajouterai également ceci : l’image d’une expertise disons « solide », celle qui se doit d’échapper à la simple considération « locale » et « anonyme », du fait de son savoir robuste ou de ses méthodes fiables, constitue une autre forme de difficulté que nous souhaitons là encore interroger. Ce type d’expertise est très souvent présentée comme le seul critère possible de « sérieux », autrement dit comme la vraie « alternative » à ce qui resterait sinon comme l’investissement tout personnel d’une victime, d’un militant, d’un indépendant. A la longue, et on l’a constaté, ce biais finit par faire de toute pensée de la catastrophe le résultat d’un combat entre « l’indiscutable » des personnes autorisées et le discutable des « dilettantes ». Tout ceci conforte l’idée d’une séparation nette, voire d’une opposition franche, entre ce qui serait des compétences de nature différente : l’expertise « savante » contre l’expertise « ordinaire » . Difficile pourtant de trancher ce qui relève tantôt d’une « position » tantôt d’une « profession ». Il est des situations où celui ou celle qui s’exprime possède en effet le statut d’un expert reconnu (chercheur, ingénieur, historien, etc.) et connu pour sa familiarité avec certains aspects de « Fukushima », laquelle situation justifie que ses jugements soient pris au sérieux et utilisés comme références pour explorer la catastrophe. Mais il est d’autres situations où le jugement de celui qui parle est pris au sérieux uniquement parce qu’il ou elle manifeste une familiarité avec les problèmes dont il importe d’évaluer la teneur. Dans ce dernier cas, on se retrouve bien souvent éloigné des références habituelles et disciplinaires ; susciter de l’intérêt signifie ici que celui ou celle qui produit un jugement doit intégrer dans sa formulation les différents enjeux qui sont liés au groupe auquel il ou elle s’adresse. C’est une situation que je pourrais dire comparable au travail que nous avons engagé dans « Call it anything », chacun sait bien, pour espérer faire passer « quelque chose » au collectif, qu’il s’agit d’affecter tel et tel interlocuteur en fonction de son mode de pensée, de création, de sensibilité.

En guise de conclusion, j’aimerais revenir sur la toute fin de notre rencontre ; il y a une réponse que j’aurais pu, ou du, vous faire quand vous m’avez demandé cette fois-ci non plus « comment » mais « pourquoi Call it anything ? » : juger de « Fukushima » ne s’apprend pas. Juger de cette catastrophe est une démarche accessible à n’importe qui dès lors que nous savons tous faire usage de notre esprit critique et de notre capacité d’imagination. Autre chose étant de reconnaître qu’il est notoirement plus difficile à un français de produire de la justesse à propos de cette catastrophe : vis-à-vis de quelque chose qui ne lui est pas familier, qu’il n’a pas vécu ni jamais vu de « près ». Encore qu’il s’agisse d’une situation qui n’est pas le propre du seul « public ». Elle est commune à la plupart des chercheurs concernés par cette catastrophe, ce qui a conduit bon nombre d’entre eux à rappeler qu’ils et elles ne faisaient pas une science de la catastrophe mais qu’ils et elles faisaient de la science avec la catastrophe.

Envoyé le 24 juin 2020

Chère Emma,

Merci de ton mail et à l’avenir n’hésite pas à nous tenir au courant de tes projets au Japon. Concernant la zone dite « contaminée », je suis comme toi, il m’est apparu depuis quelques temps - à dire vrai quelques mois ? - que l’absence de séparations dans la région de « Fukushima » pouvait rendre plus abstraite la signification et surtout les conséquences visibles de la catastrophe – encore que les contrôles aux abords de la centrale fassent sentir l’approche énigmatique d’une présence. C’est moins qu’une frontière, puisque chaque jour les riverains peuvent traverser l’ensemble des zones « anciennement » contaminées, mais aussi, bien davantage, puisque la franchir c’est passer, non pas d’un pays à un autre, d’un paysage à un autre, mais, dans le même pays et le même paysage, du « bien » au « mal », de la « vie » à la « mort » et ainsi subir, comme à son insu, une radicale métamorphose (sans pour autant savoir où se situe cet « avant » et cet « après » si brutalement tranché). Cet effacement des seuils, des limites, il est lui-même essentiellement abstrait, il rappelle, à ceux qui l’oublient constamment, que dans ce cas l’abstraction, ce n’est pas une forme apparemment appauvrie de langage, une négligence, mais que cette abstraction, c’est « le monde de Fukushima », celui dans lequel des gens vivent et pensent quotidiennement.

Bien à toi,

MB

Envoyé du 12 novembre 2019

Louise,

Mon précédent mail est parti trop vite, j’ai oublié de te glisser la fin (qui n’est pas une conclusion tu t’en doutes). « Fukushima » est une catastrophe qu’on ne peut formuler adéquatement, dans sa réalité, qu’en décidant de la formuler fragmentairement, ce qui ne veut pas dire partiellement. Le fragment n’est pas un retrait, le renoncement à une saisie plus complète, mais une méthode patiente – impatiente, mobile – immobile de recherche. Le fragment est l’affirmation que l’intégralité du sens ne saurait être immédiatement en nous, qu’elle est encore à venir ; en cela, le fragment demande à se répéter. Toute démarche fragmentaire exige cela, répétition et pluralité.

Bien à toi,

M

Envoyé le 15 décembre 2019

Alice, Chloé,

J’espère que vous allez bien l’une et l’autre. Je vous écris car je vous dois une réponse, même courte, étant persuadé que mes propos de la dernière fois n’étaient pas suffisants. Ce que nous cherchons n’est pas donné dans ce simple mot, « Fukushima », même si notre recherche ne se situe pas non plus hors de lui. « Fukushima » joue comme un lieu, à la fois nécessaire et provisoire. Ce mot ne résume pas la catastrophe, n’indique pas ce que l’on veut en dire, ni ne préjuge d’un aspect qui nous intéresserait plus qu’un autre. Pour autant, cet usage répété - par nous et d’autres – avec les difficultés qu’il occasionne, peut être entendu comme ce qui préserve la catastrophe toute entière, libre qu’elle reste de toute détermination.

Cdt,

M

Envoyé le 3 juillet 2020

Camille,

Il fait ici un temps merveilleux, tout le groupe semble à nouveau disponible après ces presque deux mois de confinement. Il me faut de suite te raconter le point qui nous a « travaillé » ces derniers jours, en particulier depuis les remarques de Vinciane. Repérable au niveau individuel mais également sur un plan plus collectif, il y a ce besoin chez nous d’avoir à affirmer une existence en tant que « tel chercheur », « tel cinéaste », « tel historien », chacun souhaitant montrer et démontrer aux autres la nature et la spécificité de ses outils, de ses questions, de ses pratiques. Et en même temps, il y a le besoin opposé : chez chacun, le souci de devenir un « autre », d’essayer d’être un chercheur ou un plasticien « autrement », voire l’envie de devenir plus « carrément » autre, en ayant dès lors la volonté de se déprendre de ces mêmes outils, questions et autres pratiques qui pourtant nous forment. On pourrait dire qu’un souci de soi aboutit ici à une déprise de soi. Il y aurait dans ce cas comme une impasse ; on se trouverait face à une démarche qui travaillerait à affirmer une identité mais pour mieux en troubler voire en gommer les contours. Dès lors, pour chacun des contributeurs de « Call it anything », il s’agirait d’être pris dans un double mouvement. D’une part celui qui demande à ce que chacun reste dans la situation qui est la sienne ; ce premier mouvement confère une sorte d’appartenance première : « tu es sismologue, cinéaste, alors reste sismologue ou cinéaste ; reste dans la discipline qui est la tienne, pour laquelle tu as été formé ». En même temps, il y a ce second mouvement, avec lequel il n’est plus vraiment question de changer mais de faire un usage libre de ce qu’on est à partir de « Fukushima » : « tu es historienne de l’art, anthropologue de la guerre ? Ne t’en soucie pas, fais-en usage, profites-en ».

T’embrassons tous,

M

Envoyé le 14 octobre 2019

Lina bonjour,

Tu as raison, parmi les questions qui traversent un projet collectif de recherche et de création, celle dont tu parles est centrale (je te cite de mémoire) : « comment agir en rapport avec la puissance d’un groupe - puissance qui dépasse chacun et qui est toujours impersonnelle ? ». A laquelle j’ajouterais en complément : « et comment chacun, dans ces mêmes conditions, saura rester en rapport avec ses propres puissances de travail ? » On voit bien ici qu’il s’agit de se tenir entre deux attitudes, dans une situation qui n’est pas seulement maitrise ou destruction de sa propre force d’expression mais également possibilité de se tenir dans un lieu plus fécond où chacun est aussi acteur de sa propre dépersonnalisation.

Amitiés,

M

Envoyé le 21 octobre 2019

Chère Rose,

Pardonnez-moi, je vous prie, d’avoir mis si longtemps à vous répondre. C’est que vos questions m’ont laissé, qu’elles me laissent, sans réponse. Voici ce que je veux néanmoins vous dire en l’état. « Call it anything » ne pourra pas se contenter de survivre à la manière d’autres initiatives de « longue durée ». Il est question pour elle de défier à la fois la rareté et la fin par une forme de prodigalité un peu folle : la démarche donne tout ce qu’elle possède pour montrer sa puissance. Son hospitalité se voudra toujours d’actualité. Il est question pour elle de produire des règles communes – en particulier les conditions de sa présence - ce qui implique toute une esthétique du « savoir être ». En raison de sa situation, elle est éloignée de « tout » - du Japon, de la recherche académique, de l’art, etc. - la démarche s’autorise des sophistications inhabituelles dans ses rapports à l’origine, à l’ailleurs, à l’avenir. Au quotidien, cela passe par des confusions permanentes entre faire, agir, s’abstenir, disparaître, oublier. Comme je vous le disais, c’est tout un ensemble de phénomènes qui met du temps pour se sédimenter, qui prend son temps lorsqu’il s’agit de construire des équilibres et des significations de groupe. Tout le contraire d’un projet à la carte adoptant d’emblée les meilleurs choix, les bonnes technologies. Mais le contraire aussi d’un projet triste.

En espérant vous croiser à nouveau lors de notre séminaire de novembre,

Cordialement,

Marc Boissonnade

Envoyé le 1er avril 2020

Léna,

Tu as raison en partie quand tu me dis que « Call it anything » est déjà apparue comme une démarche difficile et parfois confuse. Elle a pourtant un avantage – on ne cesse pourtant de le répéter - c’est qu’elle ne présuppose rien. Certains également font reproche à ce titre, « Call it anything », en soulignant que personne ne comprend d’où ça sort, ajoutant à notre attention que de ne pas savoir nommer les choses est quand même un problème pour des chercheurs. Répétons-le, ce projet ne suppose aucun savoir théorique et n’implique aucune critique que les gens seraient censés connaître. Pas plus qu’il ne soulève de problème de méthode : on ne dit pas d’avance comment on va s’y prendre ou comment on va y arriver. On dit plutôt : on va tenter de vous raconter à quoi ressemble ce qui se « passe » du côté de Fukushima, mais aussi comment cela passe pour quelque chose d’autre, comment cela nous passe à côté, ou bien comment ça passe, tout simplement. Ça a les apparences d’une démarche très cultivée, on en est tous conscients, et pourtant, là encore, on essaie de ne s’adresser à aucune culture préalable. Le plus important pour nous, et ceux avec lesquels on collabore, c’est d’être d’emblée dans le réel de la catastrophe. Tout droit. Depuis le début, on donne l’impression de bricoler : un petit bout d’enquête, un petit bout d’histoire, un petit morceau d’exposition, un bout de film, etc. C’est vrai, on articule, on monte, on emprunte ici et là, à la fois au cinéma, à l’anthropologie, à la sismologie, aux arts plastiques. Mais cette approche, c’est une sorte de donnée immédiate de notre collectif, et c’est la raison pour laquelle, rien ou si peu, n’est prévu ou donné à l’avance.

Bien à toi,

M

La voix des masques

Avec Frédéric Keck

Collèges de Seine-Saint-Denis

Saison 2020 / 21

C’est une démarche proposée et encadrée par F93, en collège et à l’extérieur, pour une durée d’activité de l’ordre de 6 mois (entre janvier et juin 2021). Cette démarche est réalisée grâce à la collaboration étroite de l’anthropologue Frédéric Keck, (auteur de plusieurs ouvrages sur les pandémies et les virus, en particulier : « Les sentinelles des pandémies », ed. Zones sensibles 2020) qui encadrera les élèves avec plusieurs autres chercheurs.

La société française, sortie d’un confinement de deux mois pour limiter la contagion du Covid-19, doit faire face à une injonction paradoxale de l’Etat : alors que celui-ci a répété pendant des semaines que les masques chirurgicaux ne servaient à rien dans l’espace public et devaient être réservés au personnel hospitalier, les autorités sanitaires ont imposé le port du masque dans les transports en commun et recommandé son usage dans tous les lieux publics. Ce projet de recherche vise à suivre les usages du masque chirurgical dans le contexte de cette injonction paradoxale après le confinement contre le Covid-19. Il s’agit de comprendre comment, en fonction de leur âge, de leur genre, de leur profession, de leurs croyances religieuses, de leurs opinions politiques, les citoyens français s’approprient cette technique inventée en Chine et la subvertissent, la détournent, l’investissent d’intentions multiples visibles dans ce qui est montré/caché.

Cette enquête pourra conduire les élèves à interroger des citoyens non seulement dans l’école publique mais aussi dans les marchés (lieux désertés pendant le confinement et réinvestis par des consommateurs soucieux de proximité), dans les réunions publiques (par exemple les conseils municipaux où les élus doivent donner l’exemple en portant le masque), dans les hôpitaux (en veillant à ne pas perturber le fonctionnement d’un service essentiel en temps de crise, il s’agira d’interroger le personnel hospitalier sur ce que le port du masque chirurgical dans l’espace public change dans leur perception de la coupure entre l’hôpital et le reste de la société).

Menée sur la base d’entretiens qui seront élaborés avec les élèves, l’enquête pourra être prolongée par une collecte d’images et d’objets. Elle pourrait également résonner avec le même type d’enquête mené à Marseille par une équipe du MUCEM, et être prolongée par un projet de recherche en partenariat avec le musée du quai Branly déposé au Labex « Les passés dans le présent ». A terme, ce projet pourrait comparer la perception et l’usage des masques en région parisienne et dans l’agglomération de Marseille aux pratiques qui ont eu lieu depuis la crise du SRAS à Hong Kong et Tokyo, deux métropoles où l’usage du masque a été bien documenté mais où des enquêtes similaires pourraient être organisées en lien avec les musées de société.

Fukushima, l’état des lieux

Séminaire Call it anything

Saison 2020-2021

EHESS

Après deux années de séminaire durant lesquelles nous avons réfléchi, avec nos invité.e.s, aux manières de s’équiper pour qualifier ce qui se passe depuis la triple catastrophe qui a eu lieu au Japon en mars 2011, nous poursuivons le travail collectif en proposant, cette année, de concentrer notre attention sur la tension entre crise et durée. Il sera question, entre autres, de feuilletages temporels, de situations de vrillement, de demandes de réparation, d’extension du champ des responsabilités, d’élaborations mémorielles, de persévérance ou de persistance. Quelles prises se donner, près de dix années après l’événement catastrophique, pour comprendre et décrire ce qui ne cesse d’advenir ? Comment saisir la texture propre à cette durée ? Comment restituer ce qui dure de la crise ?

Au cours des séances, qui alterneront l’accueil de nouveaux invité.e.s et le déploiement, par l’équipe de Call It Anything, de l’enquête qu’elle réalise depuis 2016, nous souhaitons prendre le temps d’élaborer ensemble, à mesure de l’année, une réflexion sur ce qui est sécable et ce qui est indivis.

Tous les derniers jeudis du mois, d'octobre 2020 à juin 2021, de 10h à 14h, à l'EHESS, Paris. Entrée libre. (sous réserve d'annulation pour raisons sanitaires).

Fukushima, l'état des lieux

Séminaire Call it Anything

Saison 2019 / 20

EHESS

« Call it anything », le label d’activités de F93 consacré à la triple catastrophe de Fukushima, signe une nouvelle saison d’invitations à l’EHESS, autour du séminaire « L’état des lieux ». Tous les derniers jeudis du mois, dans une nouvelle salle de l'EHESS.

Affirmer la recherche à l’endroit de la triple catastrophe que désigne le nom de « Fukushima » et définir ce qu’elle peut être et ce qu’elle doit faire, au regard des formes nouvelles ou anciennes des savoirs en général, de la technique, des sciences, des arts, de la politique, du droit, de l’écologie, de la culture, etc. tel est l’objet de ce séminaire mensuel. En-deçà et au-delà des savoirs spécialisés et des expertises en fait de nucléaire, il s’agira de déployer une expérience de recherche à partir de Fukushima en concentrant les détours auxquels l’événement nous invite. Le séminaire est organisé sous la forme de séance de travail de quatre heures, chaque séance accueillant plusieurs présentations et discussions de travaux et d’hypothèses récents ou en cours d’élaboration, autour d’une ou deux thématiques centrales.

Nous avons le regret de vous annoncer que la prochaine séance prévue le jeudi 26 mars 2020 est annulée.

Dates des prochaines séances:

- 23 avril 2020

- 28 mai 2020

- 25 juin 2020

Les précédentes séances ont été enregistrées, et sont consultables ici:

- 27 février 2020, la séance était assurée par Sophie Houdart, Vinciane Despret, Marc Boissonnade et Stéphane Sautour, membres du collectif

- 28 novembre 2019, la séance était assurée par les membres du collectif autour du film issu de leur 3ème balade au Japon et présenté à la Biennale de Mechelen.

- 24 octobre 2019, la séance inaugurale était assurée par les membres du collectif, Marc Boissonnade, Sophie Houdart et Stéphane Sautour.

Attention, nouvelle adresse ! De 10h à 14h, à l'EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris. Salle 9, 2ème étage. Entrée libre.

Le Long des côtes

Contour Biennale 9, Mechelen

17 - 20 octobre 2019

« Balades » à Fukushima

Au printemps dernier, du 19 au 26 avril 2019, le collectif « Call it anything » s’est rendu pour la troisième fois dans la région du Nord-Est du Japon, témoin de la triple catastrophe qui eut lieu le 11 mars 2011. En privilégiant cette fois-ci l’axe côtier sur lequel se sont déroulés le tremblement de terre et surtout le tsunami, les membres du collectif, 9 au total, ont souhaité considérer différemment l’événement nucléaire : en commençant leur « ballade » depuis Miyako, petite ville située quelques 250 kilomètres au nord de la centrale accidentée de Fukushima-Daiichi, et en descendant jusqu’à Tôkyô, il s’agissait de saisir d’un seul tenant les différentes facettes de ce qui est arrivé et travailler au cœur de ce qui se passe aujourd’hui.

En la matière, les digues en construction tout au long de la côte ont constitué un motif fort du voyage, rendant saillante la série de discontinuités à la fois spatiales et temporelles qui signent dorénavant l’entièreté du territoire. Un peu à la manière des planètes visitées par le petit prince de Saint-Exupéry, incommensurables entre elles, chaque rencontre, comme tenue par la présence du mur, dessinait bel et bien un monde à part entière : le gérant d’un hôtel ayant servi de refuge après la catastrophe, des pêcheurs ayant pris la mer à l’arrivée de la vague, le curateur d’un musée d’art prenant à sa charge une collection d’«objets catastrophés », des femmes exorcistes susceptibles de trouver un contact avec les âmes des disparus, un sociologue étudiant les rêves des rescapés du tsunami, un paysagiste amateur travaillant à rendre possible la communication entre les vivants et les morts, le curateur d’un musée d’archéologie et de folklore situé dans un village de la zone interdite, les officiants de deux temples gardiens de la tête et de la queue du poisson-chat tenu responsable des raz de marée… Chacun et chacune, avec ce dont il ou elle avait été témoin, décrivait dans le même geste ce qui lui importait, ce dont il ou elle voulait faire mémoire, ce vers quoi il ou elle voulait tendre aujourd’hui. Il s’agit maintenant, quelques mois après ce périple, de rendre compte de cela, sans écraser les singularités d’histoires qui se racontent souvent par à-coups ou dans les creux de l’expression narrée.

Les membres du collectif seront présents vendredi 18 octobre. Plus d'informations: http://contour9.be

Fukushima, l'état des lieux

Séminaire Call it anything

Saison 2018 / 19

EHESS

Les membres de « Call it anything », le label d’activités de F93 consacré à la catastrophe de Fukushima, ont souhaité conduire un séminaire de recherche durant l’année 2018-2019. Celui-ci se déroulera les derniers jeudis de chaque mois, à partir d’octobre.

Affirmer la recherche à l’endroit de la triple catastrophe que désigne le nom de « Fukushima » et définir ce qu’elle peut être et ce qu’elle doit faire, au regard des formes nouvelles ou anciennes des savoirs en général, de la technique, des sciences, des arts, de la politique, du droit, de l’écologie, de la culture, etc. tel est l’objet de ce séminaire mensuel. En-deçà et au-delà des savoirs spécialisés et des expertises en fait de nucléaire, il s’agira de déployer une expérience de recherche à partir de Fukushima en concentrant les détours auxquels l’événement nous invite. Le séminaire est organisé sous la forme de séance de travail de quatre heures, chaque séance accueillant plusieurs présentations et discussions de travaux et d’hypothèses récents ou en cours d’élaboration, autour d’une ou deux thématiques centrales.

Le séminaire est à présent achevé. La programmation de la nouvelle saison 2019/20 sera annoncée prochainement sur ce site.

Retrouvez toutes les séances enregistrées et consultables ici:

- Jeudi 23 mai 2019, nous accueillions Nathan Schlanger. (enregistrement indisponible)

- Jeudi 28 mars 2019, Giovanni Ochipinti abordait les tremblements de terre célestes.

- Jeudi 28 février 2019, Elisabeth Claverie nous parlait du sujet "rendre vulnérables".

- Jeudi 24 janvier 2019, Elisabeth Lebovici est venue discuter de son dernier livre " Ce que le sida m'a fait" et de sa relation aux archives.

- Jeudi 20 décembre 2018, Mélanie Pavy invitait le réalisateur Philippe Rouy à présenter ses films questionnant le visible, l’invisible, l’aveuglement.

- Jeudi 22 novembre 2018, l'artiste Hikaru Fujii rencontrait les artistes Khalil Joreige & Joana Hadjithomas, autour de l'impossibilité d’écrire une histoire de la guerre au Japon et au Liban, l'impossibilité d’avoir des archives, la fiction.

- Jeudi 25 octobre 2018, séance d’ouverture avec les interventions de Vinciane Despret, philosophe, et Sarah Vanuxem, juriste, sur la notion de territoire.

De 10h à 14h, à l'EHESS, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris. Salle A06 – 51, 6ème étage. Entrée libre

Les nucléaires et les choses

École des Beaux-Arts, Paris

21 mai 2019

Call it Anything est invité par l'artiste Hikaru Fujii et Kadist, Paris à une table ronde pour discuter à partir du Musée d’histoire et de folklore de la ville de Futaba et de sa collection d’artefacts, témoins de la catastrophe de Fukushima, de leur déplacement à leur préservation, de leur signification à leur futur rôle. La discussion s’appuiera sur une visite récente du musée de Futaba organisée par Hikaru Fujii en avril 2019 avec différents membres du collectif Call it anything.

Ainsi que Élodie Royer (KADIST, Paris), Valérie Sonnier et Jack McNiven (Artistes et professeur·e·s de morphologie à l’École des Beaux-Arts de Paris), Alice Thomine-Berrada (Conservatrice en chef du patrimoine à l’École des Beaux-Arts de Paris) et Clélia Zernik (Professeure de Philosophie à l’École des Beaux-Arts de Paris).

Discussion filmée (en français)

Mardi 21 mai, de 14h – 17h

Amphithéâtre de morphologie, École des Beaux-Arts de Paris

RSVP nécessaire : mediation-paris@kadist.org

Plus d'informations sur le site de Kadist !

Balade n°3

Japon

du 19 au 30 avril 2019

Nous nous apprêtons à effectuer notre troisième balade dans la région de Fukushima et ses alentours. Nous serons un groupe de onze personnes concernées par l’initiative. Laquelle ? – on en présente le profil ci-dessous mais retenez qu’elle aborde cette fois-ci le motif du tsunami. Et pourquoi cette balade, à nouveau ? Disons qu’il y a ce sentiment tenace : ce qui a été perçu de la catastrophe en premier – vu, lu, entendu – est évidemment ce qu’on ne cesse plus de percevoir. C’est sur cette première version (impression ?) que l’on demeure. Et puis, ceci aussi qui nous pousse chaque fois à marcher : on a sans doute créé un peu trop vite et facilement. Alors, la difficulté, c’est le retour en arrière, il faut défaire, refaire, faire différemment, tout recommencer. En résumé, une balade, c’est une question de méthode. D’où faut-il partir et pour aller où, et avec le maximum de chances d’y parvenir ? Est-ce depuis ici ? Ou bien à partir de là-bas ? Nous concernant, nous n’avons d’autre choix que de partir d’ici.

" Marcher avec et marcher vers " (une sélection parmi le programme envisagé)

MYAKO

Visite des “pierres et des stèles de tsunami”. Accompagnement de M. Akanuma (ancien responsable du refuge Greenpia) ;

Tour guidé de la digue et de l’hôtel Tarô en partie détruit par le tsunami ;

Discussion autour des danses « Kagura » de Kuromori avec Yoriko Kanda et la troupe ;

Rencontre avec un pêcheur (Toshiyoshi Hatakeyama) qui était sur son bateau le jour du tsunami, avec si possible une escapade sur son bateau (6 pers. Maxi).

ÔTSUCHI

Visite du “téléphone du vent” et de la bibliothèque avec M. Sasak ;

Visite du “mont baleine“.

Daijôji

Matinée au TEMPLE DAIJÔJI : Accompagnement de M. Saji, spécialiste des exorcistes ;

Rencontre avec 4 « ogamisama » (femmes exorcistes) au Daijôji.

ÔFUNATO

Visite du “Shiome”, monument érigé par un particulier, M. Katayama ;

Visite du musée du tsunami de Ôfunato.

KESENNUMA

Visite du musée Rias Ark en compagnie de Monsieur Yamauchi, curateur du musée.

SENDAI

Université du Tôhoku, séminaire de M. Kanebishi (étude des rêves des rescapés du tsunami).

MINAMI SÔMA

Rencontre avec Monsieur Kawashima (spécialiste de l’histoire des tsunamis ;

Visite du sanctuaire Okama (marmites de divination) ;

Visite du sanctuaire Namiwake (brise-lame) ;

Visite du temple Takoyakushi (temple de la pieuvre) ;

Rencontre avec la photographe Lieko Shiga dans son atelier.

FUTABA

Une journée en compagnie de l’artiste Hikaru Fujii. En particulier, visite dans la zone du musée abandonné de Futaba.

KASHIMA

Visite des sanctuaires de Kashima et Katori.

Visite du musée de l’histoire et des coutumes de Saitama (estampes poisson-chat)

Photo: PIERRE ANTOINE

Ici on l'appelle Fukushima

Centre Tignous d'Art Contemporain, Montreuil

25 - 30 mars

D’une part, le caractère exceptionnel des événements survenus le 11 mars 2011 au Japon, un tremblement de terre, un tsunami, un accident nucléaire majeur, et de l’autre, plutôt qu’une suite de résultats, des recherches, des enquêtes et des témoignages qui constituent aujourd’hui un épais faisceau d’interrogations vives. Malgré la volonté, il reste difficile de trouver un endroit « à soi » et « à nous » pour approcher ce que le monde a fini par nommer la catastrophe de « Fukushima ».

Pendant quelques jours, par la forme, par le ton et par le cheminement de sa présence, un collectif de chercheurs et d’artistes * va tenter d’introduire ceux qui le souhaitent aux manières de « Fukushima ». Avec ce groupe, chacun sera un peu là-bas et ailleurs, et ce qu’il s’agira de maintenir et d’entretenir ici, à Montreuil, c’est une façon d’être depuis la catastrophe ou à partir d’elle. Cette invitation consiste à faire résonner en public ce qui peut se dire, se voir et se faire, mais de côté, obliquement, comme une ruse pour éviter les difficultés, mais aussi pour les inquiéter ou les déranger.

* En présence de Marc Boissonnade (F93), Elisabeth Claverie (anthropologue), Patricia Falguières (historienne de l’art), Sophie Houdart (anthropologue), Mélanie Pavy (cinéaste), Stéphane Sautour (plasticien), Alexandre Schubnel (sismologue) et quelques invités.

Programmation détaillée

Lundi 25 mars de 10h à 18h

Matin (séance réservée)

· Qu’appelle-t-on « Fukushima » ? : une séance de réflexion menée avec les élèves d’un collège et d’une école primaire

· Juste une requête: des élèves imaginent des actions que le collectif effectuera dans la région de Fukushima à l’occasion de sa balade n°3 (du 17 au 30 avril 2019)

Après-midi (séance ouverte au public)

· Les catastrophes (1er mouvement) : Installation d’une série de sculptures en cours, par Stéphane Sautour

· On sort donc les tripes petit à petit, en faisant bien attention de ne pas les percer… : une lecture par Sophie Houdart et Mélanie Pavy

· Pourquoi « Fukushima » ? : discussion à propos du soutien et de la participation de F93 au collectif « Call it anything »

Mardi 26 mars de 10h à 18h (journée ouverte au public)

· Biennale de Mechelen (Belgique, octobre 2019) : Travail sur l’invitation proposée au collectif (avec la présence éventuelle d’étudiants de l’ERG/ Bruxelles)

· Les catastrophes (2ème mouvement) : atelier de travail autour d’une série de sculptures en cours, par Stéphane Sautour

· Une ville japonaise en Inde: visionnage d’un travail en cours, par Mélanie Pavy

· La place des livres : visite guidée et commentée des lectures de Sophie Houdart

Mercredi 27 mars de 10h à 18h (journée ouverte au public)

Matin

· Les précurseurs : Où en est la communauté scientifique des sismologues dans son analyse du tremblement de terre du Tohoku ( 11 mars 2011) ? Une discussion proposée par Alexandre Schubnel

Après-midi

· Mémoires vives : une réflexion autour d’un projet d’archives, en présence de l’historien Yann Potin

Jeudi 28 mars de 10h à 14h (à l’EHESS, Paris)

· Vu du ciel: Giovanni Occhipinti est chercheur à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Ses travaux portent sur l’étude de l’activité sismique grâce aux mesures de l’atmosphère et à la magnitude ionosphérique

Vendredi 29 mars de 14h à 18h (ouvert au public)

· Fukushima expliquée à ma fille : Accueil d’une classe de maternelle

· Séances de travail libres (en cours de réflexion)

Samedi 30 mars de 14h à 18h (ouvert au public)

· L’écriture du désastre : présentation du livre de Maurice Blanchot, par Patricia Falguières

· Notes sur Hiroshima : présentation du livre de Kenzaburô Ôé, par Elisabeth Claverie

· Untitled (Human Mask), 2014 : projection du film de Pierre Huygues suivi d’une discussion avec le collectif

En continu au Centre Tignous: projections des Monologues de Mélanie Pavy ; accès aux archives du collectif (visite et discussion) ; audition/retranscription des séances du séminaire « l’état des lieux » (EHESS 2018-2019).

Informations pratiques

Les 25, 26 et 27 mars 2019 de 10h à 18h; et 29 et 30 mars 2019 de 14h à 18h.

Centre Tignous d’art contemporain, 116 rue de Paris – 93100 Montreuil, 01 71 89 28 00, Métro : ligne 9, station Robespierre (sortie Barbès).

Et aussi dans le cadre du Festival 100% à la Grande Halle de la Villette, Mélanie Pavy présente:

jeudi 28 mars à 19h, et dimanche 31 mars à 14h avec Sophie Houdart:

· Go Get Lost (vidéo 4'), les derniers instants d'un robot envoyé en mission dans le cœur de la centrale de Fukushima Daïchi.