Organologie

Depuis 2009, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis soutient « la Culture et l’Art au Collège (CAC) ». Cette démarche repose en grande partie sur la présence, en classe et pendant plusieurs semaines (40h), d’un artiste ou d’un scientifique ayant pour mission d’engager les élèves dans un processus de recherche et de création.

Intervenant-e-s:

AMAL Zerrad-Saadi, Anne-Judith Waligora-Dupriet, morgane philippe, nicolas duprat / CHERCHEUR-EUSE-S EN MÉDECINE, ET JUSTINE GARRIC, AURORRE LOPEZ, NAWEL GABSI-BERNARD, AGLAé POISSON/ DESIGNERS.

Chargée de projet:

FLORISE PAGÈS

Objectifs:

L’anatomie est là pour modifier le regard que nous avons sur les organes. Avec l’appui d’un chercheur en médecine, les classes ont considéré des fonctionnements, des morphologies, des tissus et des interactions à la lumière de questions scientifiques actuelles. Guidées ensuite par une designer, elles ont prolongé et croisé cette lecture du biologique pour appréhender cette fois les organes « en volume », avec pour ambition de rendre visibles et compréhensibles certains mécanismes à l’œuvre dans le corps humain.

Atelier :

Boum boum

Grâce à l’association de ces deux compétences (designer et chercheur) le projet s’est attaché à décrire, tester, défaire, expérimenter des phénomènes situés au plus près d’un organe en particulier. Il a donc fallu qu’au départ chaque classe, et aussi chaque designer, s’empare de l’organe étudié par chaque chercheur et en comprenne le fonctionnement et les interactions : le placenta pour certains, le cerveau, le microbiote intestinal, les pancréas, foie et intestin pour d’autres. En manipulant un modèle du corps humain identique à ceux utilisés dans les cours d’anatomie, et en ayant recours aux ressources de la recherche (radiographie, imagerie par résonance magnétique, planches et coupes…), chaque groupe accompagné de son binôme a eu accès à une pluralité d’images et d’informations qui ont enrichi leur vision de l’organe. Les élèves ont rassemblé des données sous forme de planches ; l’organe était décrit par une légende technique, des croquis et tonalités de couleurs lui étaient associées. Au fur et à mesure, pour imaginer des ponts entre ces organes et le design, des premières manipulations ont permis d’apprivoiser la forme, la couleur, la matière, le volume, et aussi la fonction :pendant que des élèves dessinaient un objet dont la fonction s’apparentait à l’organe selon eux, d’autres réalisaient des plans puis des modèles à échelle réduite d’une bactérie, ou des découpages et collages du trajet d’un nutriment dans l’intestin. Petit à petit, une grammaire formelle s’invitait dans la discussion scientifique, déplaçant les informations données sur le plan du rendu et de la visualisation. En parallèle, l’imagerie scientifique soulevait aussi des questions de rendu « artistique » que les élèves interrogeaient. Au-delà de la découverte de ces organes, les scientifiques ont ensuite décortiqué leurs sujets de recherche spécifiques (la formation des rêves, le passage des nanoplastiques dans le placenta, les diabètes de type 1 et 2…) pour finalement dégager avec le groupe les nœuds qu’il leur semblait intéressant de mettre en évidence dans un dispositif final.

Cette étape a ainsi permis d’envisager quelle serait la forme finale de chaque projet, imaginée par la designer : un film en stop motion, des jeux participatifs, une installation …et d’aborder l’exposition dans laquelle chaque rendu serait présenté et expliqué par les élèves.

Atelier d’expérimentations…

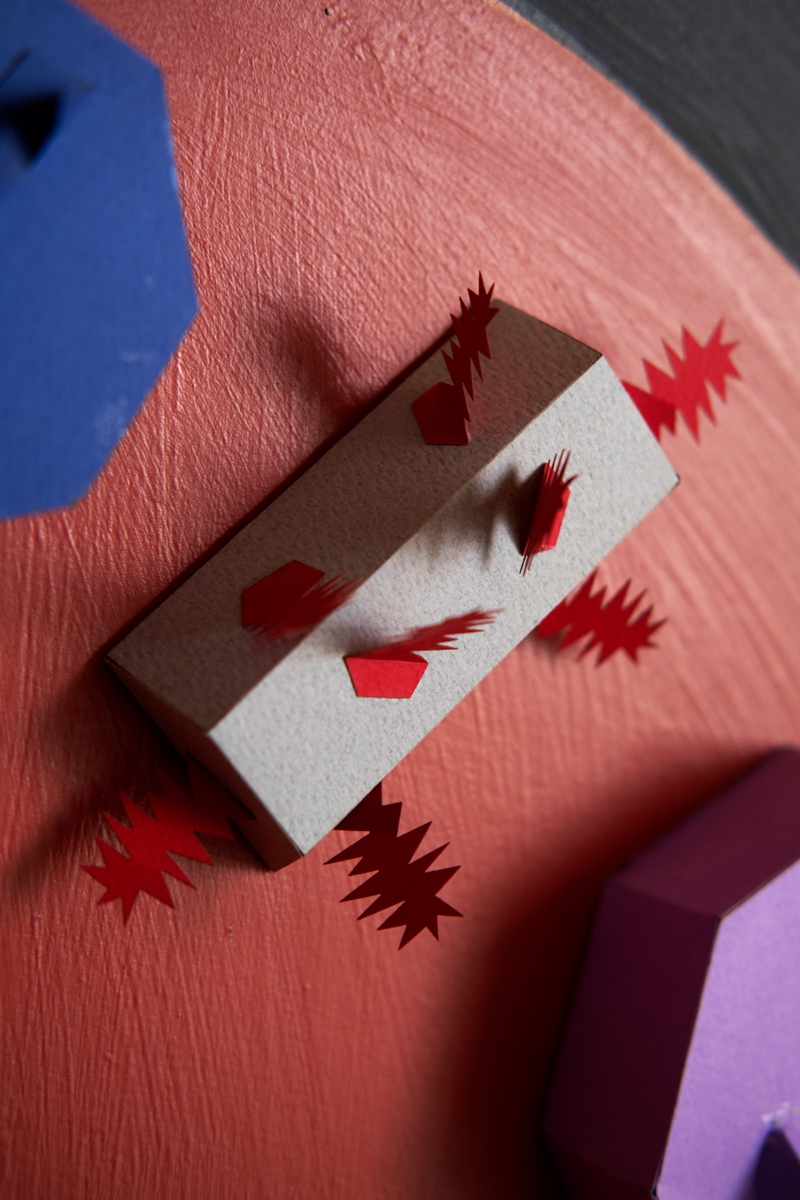

Une fois l’objectif final arrêté et compris, les classes se sont attelées à la fabrication ou la réalisation de leur projet et au détail du scénario à mettre en marche. Ensemble, élèves, enseignant-e-s et intervenant-e-s ont commencé à bâtir, parfois de leurs mains, quelques-uns des récits cachés de nos organes. Les caractéristiques du tissu adipeux, du microbiote, leur structure, morphologie, fonction physiologique, fonctionnement allaient passés par le filtre de l’interprétation : comment traduire la plasticité des images qui commencent à émerger au début d’un rêve avec de la terre crue ? Quelles gammes de couleurs de papiers pour quelles bactéries ? Est-il pertinent de représenter le placenta par une barrière ?

Chaque aspect a été mis en perspective d’un point de vue formel et les élèves ont ainsi préparé des rêves avec de l’argile puis les ont filmés et racontés, sont allés au FABLAB pour effectuer la découpe numérique de formes qu’ils avaient dessinées et qu’ils ont assemblées pour rejouer les déplacements d’organismes en une multitude de papiers colorés, des boulons, des ressorts, du fil ont été manipulés pour donner vie au passage du sucre dans l’organisme, image par image. Avec le scientifique, ils ont discuté de la pertinence de leurs choix de textures, d’échelles, de récits au fur et à mesure de l’avancée. Les avis se sont ainsi ajustés au plus près des phénomènes reproduits. Tout au long du processus, le groupe a gardé en tête la manière dont les élèves allaient devoir activer leurs dispositifs, en faire la médiation ou solliciter leur public pour le faire participer. Les rôles de chacun se préfiguraient et s’éclaircissaient pour le jour de la restitution.

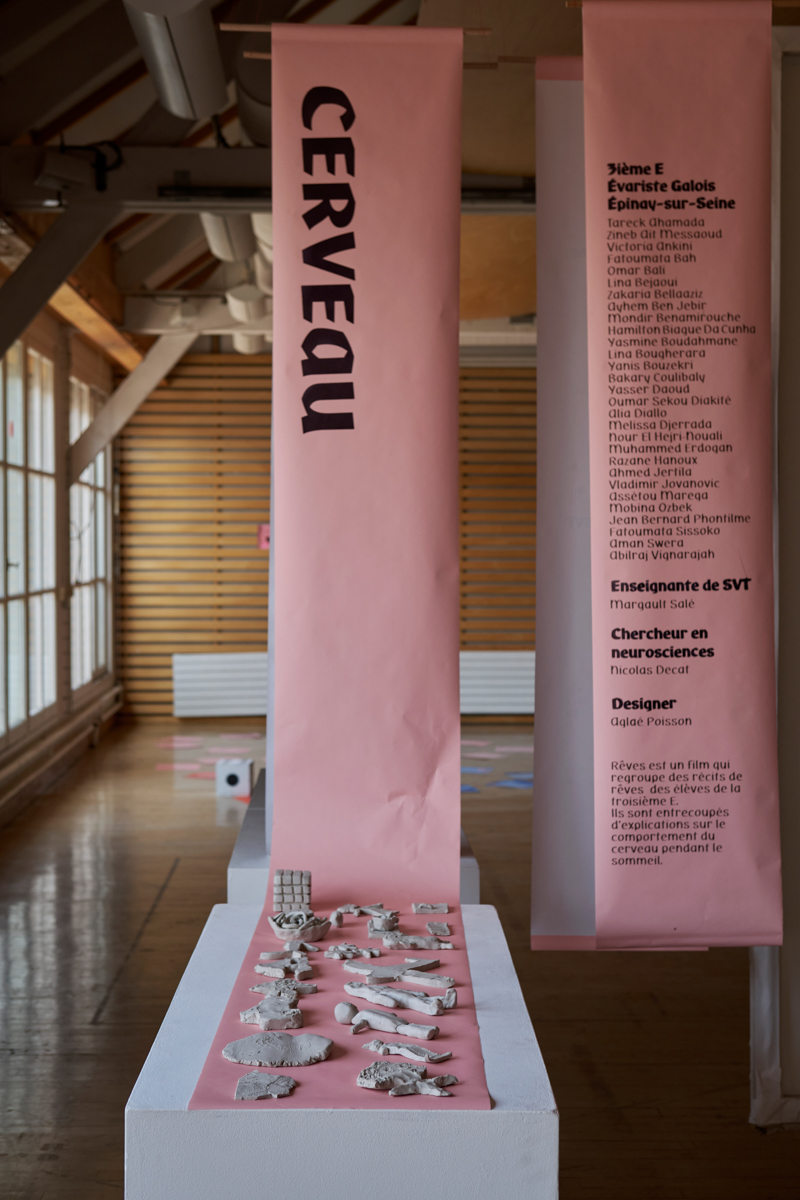

Partager

Pendant 2 jours du mois de mai, le travail des 4 classes est présenté dans une exposition scénographiée par l’une des designers du projet, Aglaé Poisson, dans une salle de l’ENSCI -les ateliers. Les classes viennent deux à deux présenter leurs dispositifs et assister à la présentation des autres projets. Suite aux échanges qui découlent de chaque rencontre, les élèves sont invités à visiter l’école de design et les ateliers techniques avec des membres de l’école, qui abordent avec eux les études telles qu’elles sont envisagées ici et les débouchés professionnels. Les élèves présenteront pour certains les projets au collège, lors de la journée portes ouvertes, aux parents, élèves et membres de la communauté éducative.

Remerciements : F93 tient à remercier l’École de design l’ENSCI-Les Ateliers, et Margot Casimir, pour avoir accueilli l’exposition de restitution du projet au mois de mai et permis la visite de l’école aux classes participantes. Merci également à la Fabrique des Arts numériques / FAN de Rosny-sous-Bois pour l’accueil de la classe de Rosny-sous-Bois et son accompagnement dans la découpe numérique.

Sorties :

- École de design l’ENSCI- Les Ateliers, Paris

- Exposition sur le cerveau à la Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

- Exposé « à cœur et à sang » Les Étincelles- Palais de la découverte éphémère, Paris_

- Visite de l’exposition « Morphose » et atelier créatif, Les Magasins Généraux, Pantin

- Fablab de la FAN, Rosny-sous-Bois

- Galerie d’Anatomie comparée, MNHN, Paris

- Exposition « Formes vivantes » à la Manufacture de Sèvres

Collèges :

- Classe de 4ème H du collège Jean Vigo à Epinay-sur-Seine

- Classe 5ème D du collège Antoine de Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois

- Classe de 3è E du Collège Evariste Gallois à Epinay-sur-Seine

- Classe de 5èD du Collège Paul Bert à Drancy

Scénographie : Aglaé Poisson

Photos : Antoine Dumont