Le temps retrouvé

Depuis 2009, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis soutient « la Culture et l’Art au Collège (CAC) ». Cette démarche repose en grande partie sur la présence, en classe et pendant plusieurs semaines (40h), d’un artiste ou d’un scientifique ayant pour mission d’engager les élèves dans un processus de recherche et de création.

Intervenant-e-s:

ARCHÉOLOGUES

Chargée de projet:

FLORISE PAGÈS

Atelier

Objectif :

Visions chamaniques, totémisme, proto-écriture, ou rituel magique … Les traces laissées par les hommes préhistoriques restent encore aujourd’hui pleines d’incertitudes. Afin de lever le(s) mystère(s) de l’art des grottes (ou art pariétal), le groupe, accompagné par un chercheur en archéologie, s’approche au plus près de l’art du paléolithique. Tels des archéologues), il s’agit pour eux d’étudier, dans ces sites, les vestiges conservés afin de retracer toutes les actions, tous les gestes opérés par les artistes pour faire de la grotte un espace de représentation.

Vous avez dit pariétal ?

Après avoir sondé l’imaginaire des élèves et les représentations de la classe sur les grottes et les peintures rupestres, l’intervenant montre aux collégiens comment le préhistorien étudie des vestiges archéologiques. A l’échelle d’une grotte ornée, on relève notamment les points de concentration artistique, les correspondances stylistiques, les caractéristiques du support, la composition des pigments utilisés… A l’issue de cette entrée en matière, avec l’aide de textes, d’images, de cartes, le chercheur présente aux adolescents certains sites remarquables (Lascaux, Chauvet, Pech Merle…)

In situ

En classe, le groupe découvre « son terrain d’étude » : le site d'Arcy-sur-Cure (Yonne), constitué par un ensemble de cavernes, avec son bestiaire (une soixantaine d'animaux dominée par les mammouths), complété par les empreintes de mains négatives et par des signes variés (points, lignes sinueuses, signe trapézoïdal) qu’il va s’agir d’observer et d’analyser. Encadrée par l’intervenant, la classe groupe se prépare à la journée d’étude in situ. Sur place, répartis en sous-groupes, les élèves collectent, notent, analysent une série d’informations à classer, comparer et comprendre. De retour au collège, la phase de traitement et d’analyse s’amorce pour tenter de répondre à plusieurs questions. Comment ces représentations ont-elles été choisies par les « artistes » ? Comment ont-elles été réalisées et pourquoi ? Quelle en est l’importance pour les sociétés préhistoriques ? Et que révèlent ces témoignages sur la vie des populations du Paléolithique supérieur ? Les premières réponses formulées par le chercheur et la classe sont confrontées aux données recueillies par d’autres paléontologues et comparées à d’autres sites.

Expérimenter pour comprendre et conclure

L’expérimentation permettra aux élèves de se mettre « dans la peau des artistes préhistoriques ». Lors de cette 3ème phase, les collégiens doivent tenter de reproduire une partie de la grotte ornée, en empruntant certaines techniques utilisées à l’époque (gravures, pigments mélangés avec de l'eau, projection, réflexion sur les formes et les reliefs…) . Cette troisième phase permet d’affiner les savoirs, en se confrontant aux problèmes concrets. Enfin vient le moment de synthétiser la démarche de recherche dans son ensemble pour permettre de partager les connaissances acquises par la classe.

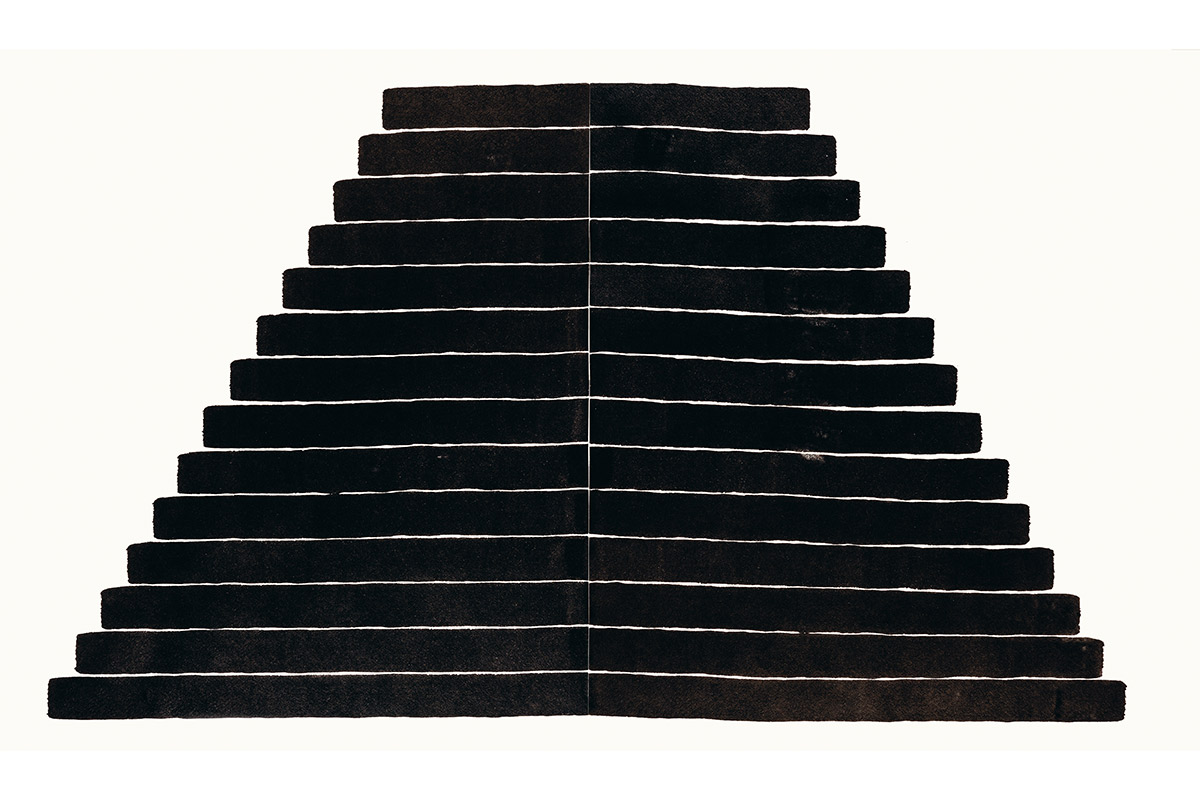

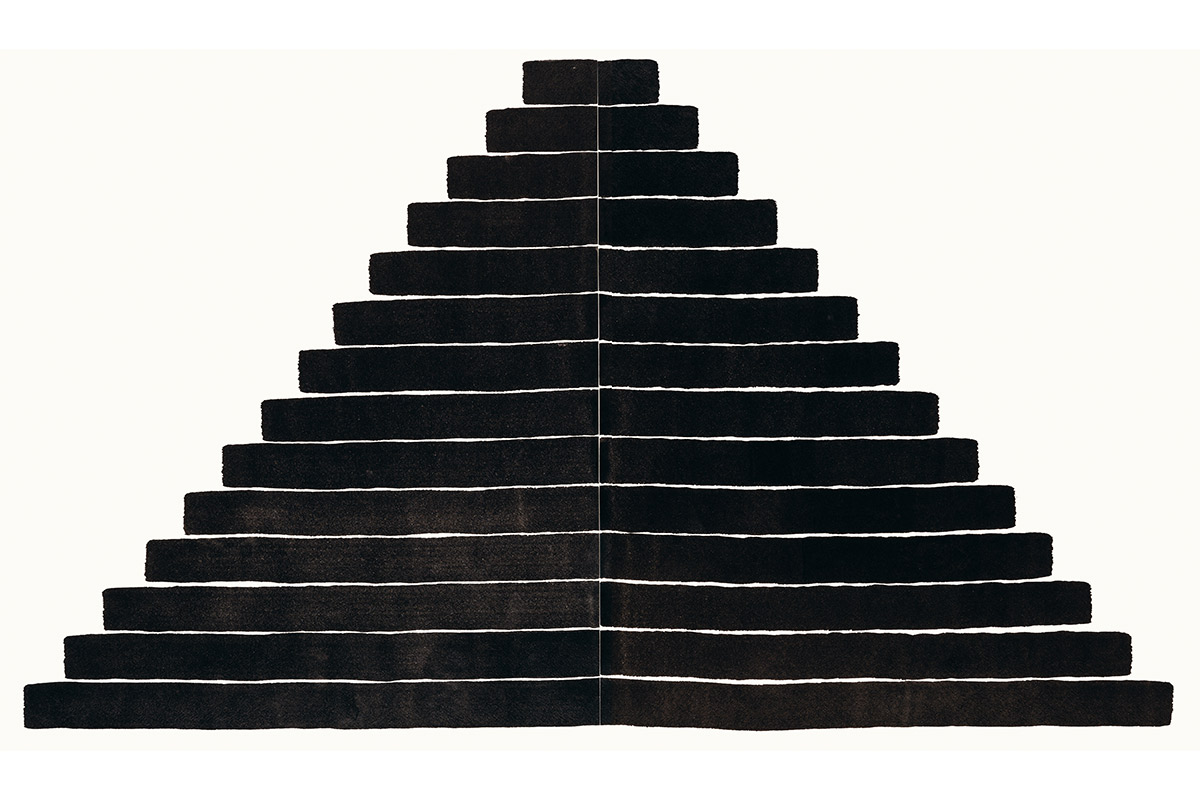

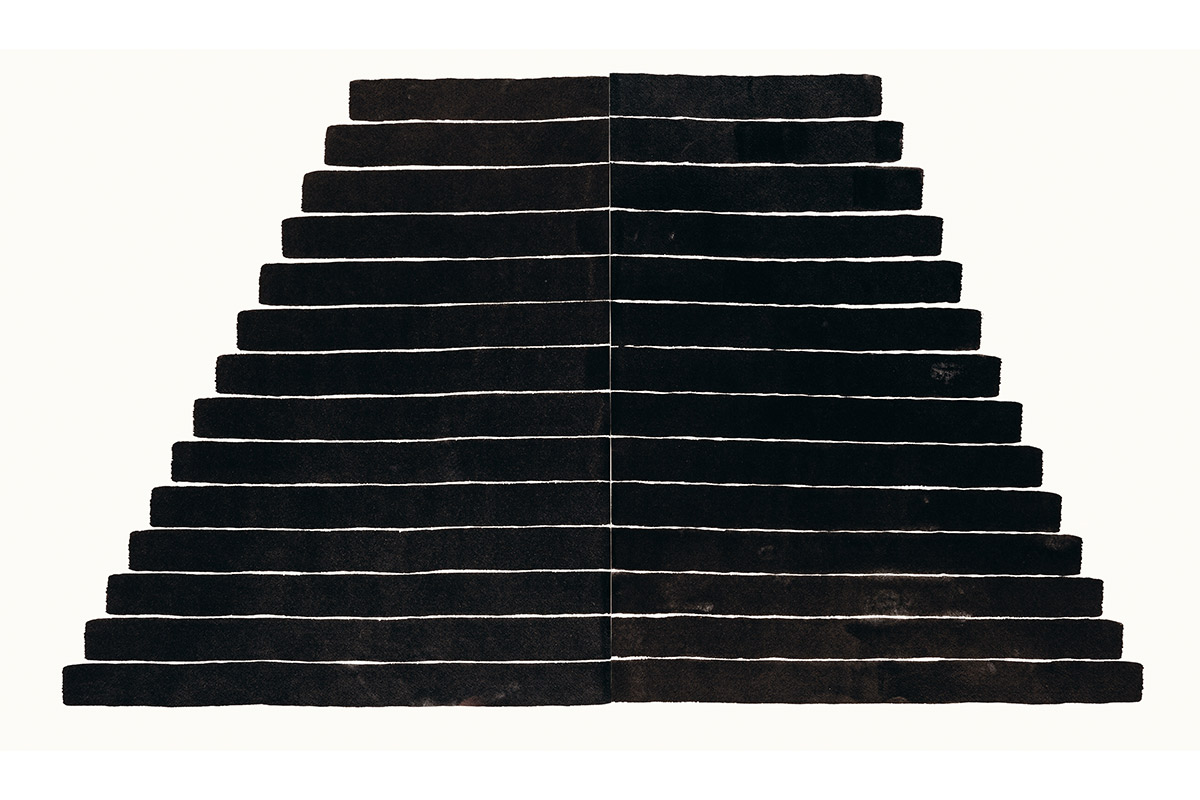

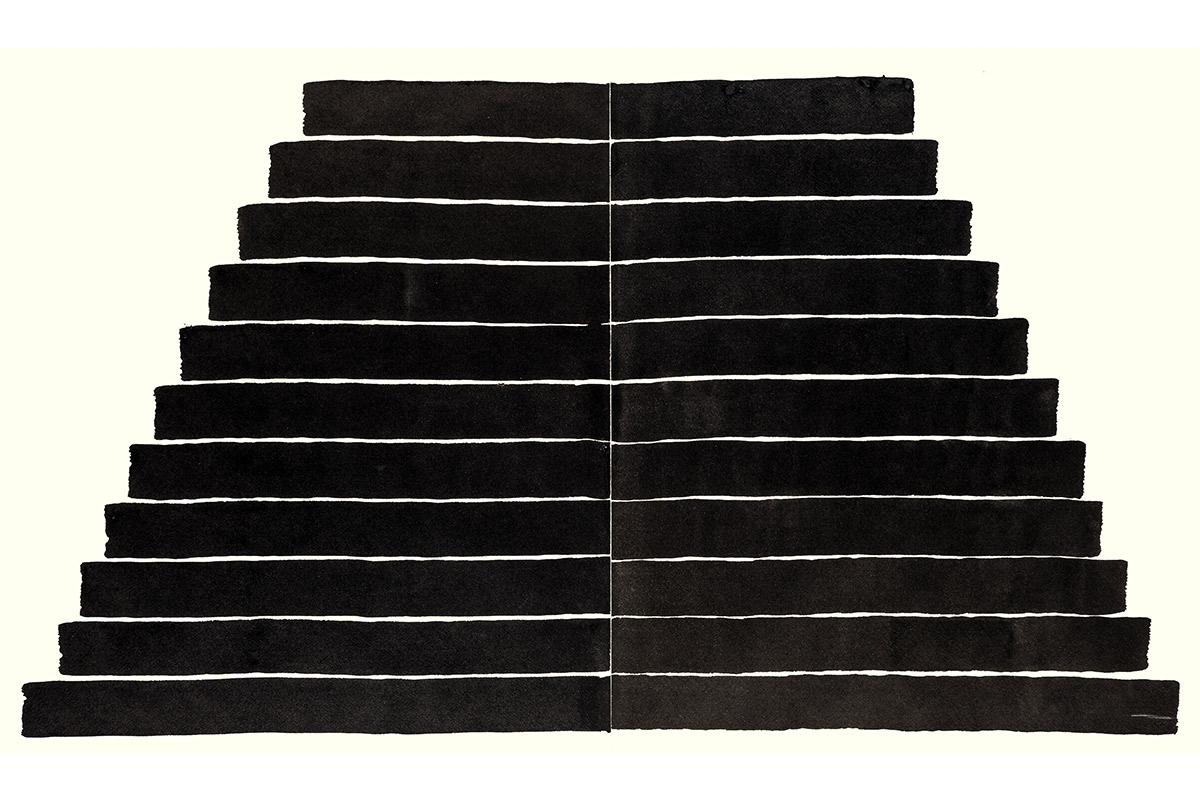

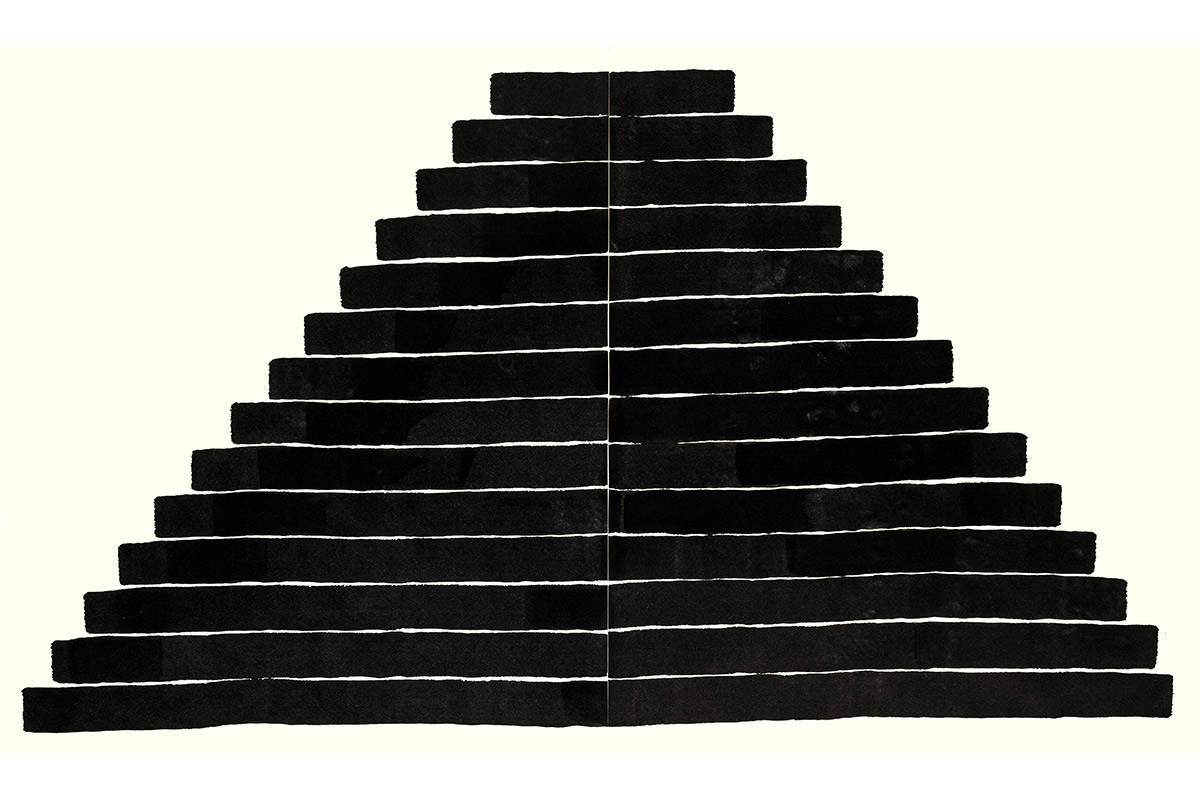

Cette page accueille les dessins du designer Pierre Charpin, Daimonji hills, 2012. Photos : @Pierre Antoine